.

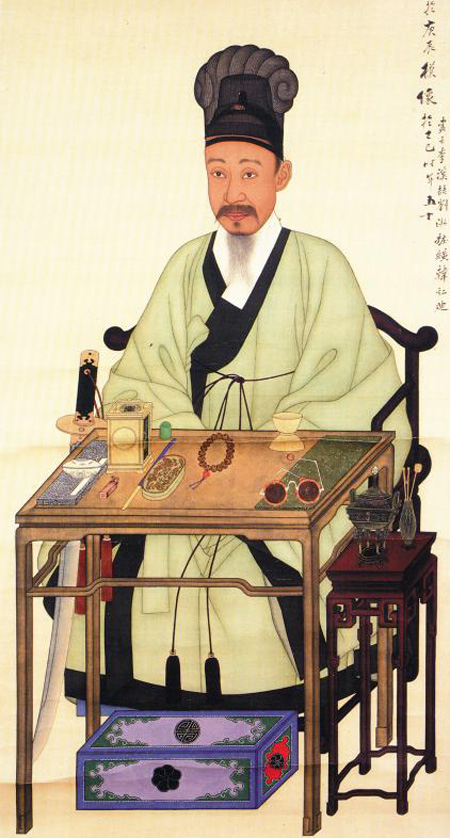

[손철주의 옛 그림 옛사람] [8]

희한한 패션의 이유 "벼슬 높아도 욕심 낮춰"

'강세황 자화상'… 비단에 채색, 88.7×51㎝, 1782년, 개인 소장.

점잖은 이분, 차림새가 우습다.

붉은 띠를 드리운 옥색 도포는 편히 나다닐 때 입는 옷이다. 머리에 얹은 모자는 높다랗다.

오사모(烏紗帽)인데, 벼슬하는 이가 입궐(入闕)할 때 쓰는 관모(官帽)다.

관모를 쓰면 관복(官服)을 입어야 마땅하다. 조선시대에 저 모양으로 문을 나서다간 실성한 이로 손가락질 받는다. 도대체 누군데 이런 어처구니없는 패션의 주인공이 됐을까.

그는 문인화가인 강세황(姜世晃·1712~1791)이다.

이 그림은 뜻밖에 자화상이다. 강세황은 자기를 그리면서 희한한 차림을 자청했다. 그의 속내가 궁금해진다. 그는 젖비린내 겨우 가시던 나이부터 시를 짓고 그림을 품평했다. 임금이 불러 벼슬길로 나아갔는데, 그것도 환갑이 넘어서였다. 병조참판과 한성부 판윤 등 고관을 지냈으나 시(詩)·서(書)·화(畵)의 '삼절(三絶)'로 날리며 예림(藝林)의 총수로 군림한 이력이 훨씬 빛났다.

천재 화가 김홍도가 그의 문하에서 자랐다.

강세황은 다른 화가들이 그리는 초상이 맘에 안 들었다. 겉은 빼닮아도 속은 딴판이란 이유였다. 그래서 자기를 직접 그리기로 했다. 일흔 나이에 들던 해, 작심한 듯 이 작품을 완성했다. 그는 평소 자기 외모가 볼품없다고 토로했다. 다 보듯이 미남이나 호남은 아니다. 하관이 빨고, 인중이 길고, 눈두덩이 두두룩하다. 칼칼한 지성미가 풍기지만 저 엉뚱한 차림새에 담긴 심중(心中)까지 알아차리기는 어렵다.

그는 해명하는 글을 그림 속에 써넣었다. '머리에 오사모를 쓰고 옷은 야복(野服)을 입었네. 이로써 안다네, 마음은 산림(山林)에 있는데 이름이 조정에 올랐음을…'. 오사모가 늘 무겁다고 생각한 그였다. 벼슬이 높아도 욕심은 낮췄다. 그런 강세황은 여든 살까지 살았다.

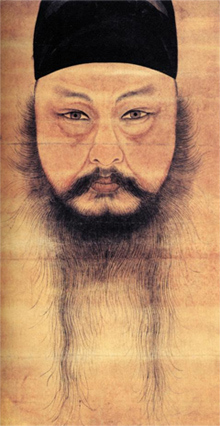

[손철주의 옛 그림 옛사람] [7]

그림이 나를 쏘아본다… "이 자리서 결판내자"

'공재(恭齋) 윤두서(尹斗緖·1668~ 1715)'라고 하면 긴가민가하다는 분들이 있다. 그런 분도 이 그림을 들이밀면 "아, 그 사람" 한다. 공재는 얼굴이 명함이다. 실은 얼굴값만 한 게 아니라 집안도 만만찮다.

증조부가 '어부사시사(漁父四時詞)'를 지은 윤선도이고, 외증손이 실학자 정약용이다.

호에 '재(齋)' 자가 들어가는 조선의 대표화가 세 사람, 곧 '삼재(三齋)' 중 한 명이 윤두서다. 말[馬]그림은 그가 조선에서 으뜸이다.

그가 그린 이 자화상은 국보 제240호이다. 크기는 가로 세로 한두 뼘밖에 안 되지만, 거기에 담긴 힘이 대단하다. 그의 눈은 보는 이를 쏘아보는데, 지금 이 자리에서 결판내자는 심산이다.

눈길을 피해도 잔상이 남는, 지독히 강한 눈빛이다. 그럴 만한 이유가 있다. 우선 동공과 홍채가 잡티 없이 또렷하다. 눈언저리에는 마치 달무리 진 듯 둥근 자국을 그렸다. 가운데 눈망울이 더 도드라지고 올라간 눈초리가 더 날카롭게 보이는 효과를 준다. 거꾸로 쓰거나 바로 쓴 여덟 팔(八)자 모양의 눈썹과 콧수염도 은근히 대비된다.

극적인 요소가 더 있다. 머리에 쓴 탕건을 과감히 트리밍하는 바람에 한눈팔 겨를 없이 얼굴을 보게 된다. 그 얼굴이 불쑥 튀어나온 것은 구레나룻이 뒤쪽으로 말려들어갔기 때문이다. 정성 들여 그린 수염이 압권이다. 뭉친 곳이 없고 한 올 한 올 따로 논다. 공재가 실제로 자기 수염을 세어본 뒤에 그렸을 법한 믿음을 준다. 그의 꼼꼼한 묘사력은 콧속의 잔털까지 잡았다.

처음에는 옷도, 귀도 다 그려진 상태였지만 세월이 가면서 닳아버렸다. 그래서 얼굴만 허공에 붕 떠있는데, 그게 묘한 아우라를 빚는다. 공재의 됨됨이가 궁금하면 그의 자화상을 보라. 의심할 여지가 없다. 실존이 본질이다.

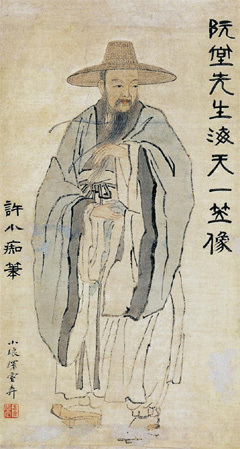

[손철주의 옛 그림 옛사람] [6]

'소동파 코스튬' 갖춘 秋史, 비극을 뛰어넘었네

종이에 담채, 51×24㎝, 19세기, 아모레퍼시픽미술관 소장.

오른쪽에 제목이 있다.

'완당 선생이 하늘이 닿은 바다에서 삿갓을 쓴 모습(阮堂先生海天一笠像)'.

'완당'은 조선 말기 학자이자 서예가인 김정희(金正喜· 1786~1856)의 호다.

'하늘이 닿은 바다'는 어딜까. 그가 귀양살이한 제주도다. 탱자나무 가시 울타리에서 8년을 견딘 그다.

'허소치가 그렸다(許小痴筆)'는 글도 보인다.

'소치'는 문인화가 허유(許維·1807~1892)의 호다. 그는 김정희가 아낀 제자다. 스승을 뵈려면 목숨을 하늘에 맡겨야 했는데, 제자는 그 험한 바닷길을 세 차례나 오갔다.

이 그림은 제자가 유배지의 스승을 그린 작품이다. 뭣보다 옷거리에 눈이 간다. 귀양 사는 처지에 관복(官服)은 당치 않지만 명색이 고관 출신인데 삿갓과 나막신은 뜻밖이다. 구김이 간 겉옷도 변변찮다.

손시늉은 묘하다. 왼손은 넘실거리는 수염을 붙들고 오른손은 단전에 갖다 댔다. 다만 얼굴이 편안해 보인다. 눈썹과 눈매가 섬약하나 낯빛은 온화하고 웃음이 인자하다.

여전히 생뚱스러운 건 삿갓에 나막신 차림이다. 그림에 사연이 있을 성싶다.

스승의 귀양살이를 제 눈으로 본 제자는 가슴이 아렸다. 소동파(蘇東坡)의 옛일이 떠올랐다.

동파가 유배 시절 길 가다 폭우를 만났다. 삿갓과 나막신을 빌린 그가 옷자락을 쥐고 진창에서 뒤뚱거리자 사람들이 보고 웃었다. 천하제일의 문장가인 동파도 딱한 꼴이 될 수밖에 없는 곳이 배소(配所)다. 스승의 동파 사랑은 유난했다. 그걸 아는 제자는 스승을 비 온 날의 동파 옷차림으로 바꿔 그렸다.

요즘 말로 '동파 코스프레'다. 스승을 동파와 같은 반열에 놓고 싶었던 것이다.

찬찬히 보니, 김정희는 초탈한 표정에 가깝다. 동파는 쩔쩔맸다는데 말이다. 이로써 비극을 꿋꿋이 건너는 김정희의 이미지 하나가 생겼다. 제자 잘 길러 복 받은 스승이다.

[손철주의 옛 그림 옛사람] [5]

신라 大학자는 왜 신발 벗은 채 히죽 웃었나

최치원(崔致遠·857~?)은 무엇보다 문장가다. 10년 넘게 당나라에서 벼슬살이하며 남부럽잖게 행세한 것도 문재(文才)가 밑천이 된 까닭이다. 황소(黃巢)의 난을 진압한 그의 격문(檄文)은 모르는 이가 없다.

칼로 목을 치기는 쉬워도 글로 마음을 꺾기는 어렵다. 그는 또 통일신라에서 드문 국제통이었다. 우리 역사에 흔치 않은 '세계적 지성인'인 셈이다. 그런 최치원은 과연 어떻게 생겼을까?

마침 그의 초상화가 몇 점 남아있다. 하지만 서원과 사당에 보관된 초상들은 이분이 그분일까 싶을 정도로 차이가 난다. 그린 시기도 모두 19세기 이후다. 앞서 내려오던 초상화를 보고 베꼈을 텐데, 모본(母本)이 사라져 생전의 최치원 얼굴인지는 알 길이 없다. 그중에서 이 그림은 화가와 제작 시기가 명기된 초상화다.

조선시대 전통 양식을 따른 극세필(極細筆) 초상화가로 이름을 날리며 고종의 어진(御眞) 등을 그린 채용신(蔡龍臣·1850~1941)이 1924년에 그렸다.

채용신이 그 좋은 솜씨를 두고 최치원의 얼굴을 밋밋하게 그린 이유는 뭘까. 원본을 옮기는 데 충실할 수밖에 없어서였을 것이다. 의관은 당나라 복식이고 앉음새가 특이해서 눈길이 간다.

최치원은 신발을 벗어던진 채 의자에서 가부좌를 틀었다. 어째 좀 방정맞게 보인다.

얼굴은 방긋 웃기까지 한다. 문신의 초상에서 좀체 보기 힘든 모양새인데, 바로 스님을 본뜬 자세다.

손에 든 것도 불교식이다.

먼지떨이처럼 생긴 저 불자(拂子)는 세상의 번뇌를 털어내는 도구다. 유불선(儒佛仙)에 두루 밝았던 학자의 면모가 포즈에 살아있다.

말년의 최치원은 난세가 꼴 보기 싫어 떠도는 시비(是非)에 귀를 막고 종적을 감췄다.

시비가 들끓기는 요즘도 마찬가지다.

입은 가볍고 혀는 기름진 세상이다. 최치원이 또 떠나겠다.

[손철주의 옛 그림 옛 사람] [4]

범상치 않은 조선 여인 초상화, 누구일까?

이 작품은 놀랍다. 초상화의 전형성을 이처럼 고루 갖춘 여인상이 없기에 그렇다. 떡하니 버티고 앉거나 차려입은 품새가 여느 사대부 초상의 격식이 부럽지 않다. 상대를 살짝 내리깔고 보는 눈매에서 그녀의 품성과 지위가 만만찮음을 알겠고, 화려하되 사치스럽지 않은 꾸밈새에서 신분을 얼추 따져볼 수 있겠다.

여인은 예복(禮服) 차림이다. 패물로 주렁주렁 장식한 저 쓰개는 화관(花冠)이다. 화관은 조선 후기에 궁중이나 사대부가(家) 여인들이 쓰다가 뒷날 서민도 혼례 때 착용했다. 쪽 찐 머리를 가로지른 비녀는 용잠(龍簪)이다. 용무늬를 새긴 비녀는 애초 왕족의 장신구였다.

여인은 겉에 초록색 원삼을 걸쳤다. 넓은 소매에 색동이 지나가도 활옷과 달리 장식이 유난하지 않다. 속저고리 위에 덧저고리가 보이고 매듭을 지은 고름은 널찍하게 드리웠다. 남빛 치마 아래 맵시 나는 신발은 코 끝에 당초무늬를 새긴 갖신이다. 화문석 위에 자리 잡은 의자는 19세기에 수입된 중국제다.

여인의 신상(身上)을 추정할 수 있을까. 고종 뒤에서 수렴청정한 신정왕후 조대비(趙大妃)로 보는 이도 있다. 그런데 대비나 왕후의 예장(禮裝)치고는 좀 간소하다. 주름이 잡혀도 얼굴선은 곱상한데 용모에서 풍기는 기세가 범상치 않다. '로열 패밀리'다운 과묵함도 맘에 든다. 입을 얼마나 야무지게 오므렸는가.

[손철주의 옛 그림 옛사람] [3]

"임금이 바로 서야" 호통친 기개가 얼굴 위에

철면피(鐵面皮)가 아니라면 얼굴은 정직하다. 표정은 속마음을 곧이곧대로 전한다.

옛사람의 말이 "나무의 나이는 나이테에 묻고, 사람의 이력은 얼굴에 물어라"고 했다.

얼굴이 그 사람의 자서전인 셈이다.

'눈썹 끝이 말려들면 다복(多福), 팔자 주름이 입아귀로 가면 아사(餓死)' 하는 따위의 속설까지 믿는 것은 섣부르지만, 얼굴로 생애를 가늠해보는 것은 예나 지금이나 흥미롭다.

조선 중기의 대학자 우암(尤庵) 송시열(宋時烈·1607~1689)의 초상이다.

이토록 극적인 인상을 찾기란 쉽지 않다. 얼굴에 산맥이 보인다. 이마를 가르는 주름은 첩첩 연봉이고, 눈썹과 광대뼈에 비낀 주름은 골 깊은 험산이다. 10년이 채 안 되는 벼슬살이에 나라 정사(政事)를 쥐락펴락했던 우암이다. 낙향과 등용과 유배를 거듭하다 사약을 마신 삶에서 무슨 평탄한 흔적을 찾겠는가.

응시하는 눈초리가 냉랭하고, 눈머리와 눈초리는 불그레하다. 저 눈빛으로 "임금이 발라야 나라가 바르다"고 외쳤다.

우암의 나이, 이때가 74세다. 올 굵은 눈썹이 튀어나오고 수염은 물결치는데, 대춧빛 강건한 입술은 꾹 다물었다. '송자(宋子)'라는 존칭으로 성인(聖人)의 반열에 오르고도 강고한 성격 때문에 비난을 받은 그는 불화(不和)를 구태여 조정하려 들지 않았다. 납덩이 같은 외고집이었다.

우암은 관복(官服)을 입은 초상화가 없다. 모두 유학자의 옷차림인 심의(深衣) 바람이다. 비단옷을 멀리한 그의 성품이 개결했다. 그림은 문인(門人)이자 후학(後學)인 김창업이 그렸다. 얼굴은 마음을 닮는다. 우암 얼굴에 생애의 풍상(風霜)이 완연하다.

[손철주의 옛 그림 옛 사람] [2]

'패셔니스타' 대원군, 칼집에서 칼 빼다

초상화를 그릴 때마다 그는 뻔질나게 옷을 갈아입었다. 눈부신 예복과 당당한 관복, 그리고 깔끔한 평상복 두어 벌…. 매무새는 지금껏 남은 그림들에 고스란하다. 몸에 딱 맞는 의관(衣冠)이 하나같이 귀티 난다.

'구한말의 패셔니스타'로 불러도 손색없을 그가 누군가 하니, 흥선대원군 이하응(李昰應·1820~1898)이다.

이 그림에서 입은 옷은 깃과 도련에 검은 천을 댄 연초록빛 학창의(鶴氅衣)다.

사대부나 학자가 한가로이 걸치는 평복인데, 술이 달린 띠가 드리워져 맵시가 여간 아니다. 모자도 이채롭다. 세로로 골이 지고 가운데가 높다. 와룡선생 제갈량이 즐겨 써서 이름이 '와룡관(臥龍冠)'이다. 그 안쪽을 보면, 세심한 묘사에 입이 딱 벌어진다. 와룡관 속에 탕건, 탕건 속에 망건, 망건 위에 상투가 죄다 비친다.

대원군은 초상화를 그린 내력을 오른쪽에 썼다. '경진년에 태어나 기사년에 초상을 그리니 이때가 쉰 살이다'. 쉰 살이라니 웬걸, 치켜뜬 눈과 도톰한 눈두덩, 탱탱한 피부에 기운이 성하다.

실은, 44세 때 초본을 그려놓았다가 6년 뒤에 완성한 그림이다.

나이에 비해 젊은 안색이 슬며시 끼어 들어간 것은 그 때문이다. 대원군의 50세는 '10년 섭정(攝政)'의 이력이 붙었을 때다. 이 그림에 느긋한 자신감이 보인다.

형식도 새롭다. 조선시대 초상화에서 유례가 드물게 장식품이 가득하다. 키 높은 탁자에 놓인 기물은 서첩, 청화백자, 도장, 탁상시계, 벼루, 단주(短珠), 타구, 안경 등이다. 협탁에 향로와 향꽂이, 발치에 팔을 괴는 장침이 있다. 다들 초상화의 주인공이 아끼던 물건이다. 초상화는 당대 최고의 어진화사(御眞畵師)였던 이한철과 유숙이 함께 그렸다. 늘 눈이 희번덕거렸다는 대원군의 서슬은 어디서 찾느냐고?

탁자에 세워둔 칼! 칼집에서 칼을 뺐다.

[손철주의 옛 그림 옛 사람] [1]

좌의정의 눈동자는 왜 쏠려 있을까

실례지만, 이분 눈길이 어색하다. 왼쪽 눈동자가 바깥으로 쏠렸다. 아뿔싸, 사시(斜視)다.

뺨은 살짝 얽었다. 마마가 다녀간 자국이다.

표정도 딱딱하고 어둡다. 복색으로 보니 지체가 높겠다. 뉘신가, 이분. 일흔세살의 좌의정 채제공(蔡濟恭·1720~1799)이다. 영·정조의 두터운 신임으로 관운이 일찍 트인 그였다.

삼정승 중 두 자리가 빈 채 독상(獨相)으로 수년간 정사를 오로지했을 정도다. 오죽하면 사관이 '100년 이래 처음 있는 인사(人事)'라고 했을까.

누구도 치부는 들키고 싶지 않다. 채제공의 마마와 사시도 기록에는 없다. 오직 초상화에 나온다. 만인지상(萬人之上)에 오른 그도 모델이 되면 민낯을 못 숨긴다. 조선의 초상화는 여기서 더 나아간다.

겉만 아니라 속까지 뒤지는 붓질로 겉볼안을 펼친다. 채제공은 속내를 미리 털어놓는다. 그림 왼쪽에 자필로 썼다.

'너의 몸 너의 정신은 부모 은혜. 너의 이마에서 너의 발꿈치까지 임금 은혜. 부채도 향도 임금 은혜.

꾸며놓은 한 몸, 무언들 은혜가 아니랴….'

이 초상화는 정조의 특명으로 그려졌다. 채제공은 감읍했다. 하사품인 부채와 향주머니를 보란듯이 들었고, 태깔 고운 화문석 위에서 연분홍 둥근 깃 시복(時服) 차림으로 멋을 부렸다. 그린 이는 화원 이명기다.

도화서의 한 식구였던 김홍도도 얼굴 그림에서는 한 수 접은 실력파다. 그릴 때 자기 결점을 감춰달라고 부탁하는 일은 혹 없었을까? 천만에, 조선 초상화에 곡필(曲筆)은 없다.

채제공도 마찬가지였다. 시선은 엇나가도 불편부당한 탕평을 옹호했다. 그 화가에 그 모델이다.

/ 조선

'한국 화 (동양 화)' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 이백 춘야연도리원서 / 그림, 詩에 빠지다 . 조정육 (0) | 2013.07.31 |

|---|---|

| [스크랩] 少年行. 이백(李白) / 조정육 미술사가. (0) | 2013.07.31 |

| [스크랩] 왕희지(王羲之) 난정집서(蘭亭集序) / 조정육 미술사가 (0) | 2013.07.31 |

| [스크랩] 두보(杜甫) 춘야희우(春夜喜雨) / 조정육 미술사가 (0) | 2013.07.31 |

| [스크랩] [손철주의 옛 그림 옛사람] 9 ~13. (0) | 2013.07.31 |