.

눈보라 치는 겨울밤 나그네는 무사히 집에 돌아왔을까

유장경 ‘봉설숙부용산’

눈을 만나 부용산에 머물며(逢雪宿芙蓉山) / 유장경(劉長卿)

해 저물어 푸른산이 멀리 보이는데 (日暮蒼山遠)

날은 춥고 초가는 가난하구나 (天寒白屋貧)

사립문에 들리는 개 짖는 소리 (柴門聞犬吠)

눈보라 치는 밤에 돌아오는 나그네 (風雪夜歸人)

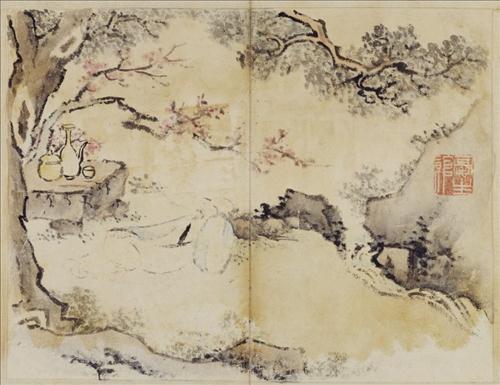

최북, <풍설야귀인>, 18세기, 종이에 연한 색, 66.3×42.9cm, 개인

삶이 아무런 감동 없이 흘러갈 때 이런 독한 생각을 할 때가 있다. 갑자기 내린 폭설로 한 열흘쯤 인적 끊긴 오두막집에 유폐되어버렸으면. 하루에 한 번씩 지나가던 버스도 끊긴 지 오래, 산새도 날아오지 않는 고립된 초가집에 갇혀 사람 키만큼 높이 쌓인 눈이 녹기만을 기다려야 한다면 내게 허락된 삶의 시간이 눈처럼 순정해지고 명징해질 수 있을까. 헛된 욕망, 부질없는 다툼에서 벗어나 본래의 나, 고요한 영혼을 되찾을 수 있을까. 입에 밥 한 숟가락 떠넣는 것만이 전부가 아닌 다른 소중한 것을 발견할 수 있을까.

눈보라 속을 뚫고 나그네는 어디로 가는가

내가 그런 막연한 생각만으로 마음속 오두막집에서 칩거하고 있을 때 실제로 눈 때문에 고생한 시인이 있었다. 당나라 시인 유장경(劉長卿·709~786)이다. 한겨울에 길을 떠난 시인이 느닷없이 내린 폭설에 발이 묶였다. ‘눈을 만나 부용산에 머물며(逢雪宿芙蓉山)’는 시인이 하룻밤 몸을 의탁한 초가에서 지은 시다.

해가 저물었다. 눈보라 치는 밤이 찾아왔다. 어둠이 완전히 내려앉기 전 눈을 들어 먼 산을 바라보니 산색이 푸르다. 겨울이 시작되는 산골 마을의 초가는 홑겹을 입은 노인처럼 가난하다. 집집마다 추운 밤을 견디기 위해 싸리문을 걸어 닫았다. 황량하기 그지없는 밤이다. 객지에서의 여수(旅愁)에 잠겨 시인은 쉽게 잠들지 못한다. 밤이 깊어지도록 뒤척이며 잠을 청하고 있는데 사립문에서 개 짖는 소리가 들린다. 눈보라 치는 밤에 누군가 돌아오는가 보다. 방 안에 있어도 한기가 느껴지는 이런 밤에 누가 눈 속을 걸어 돌아오는가.

최북(崔北·1712~1786)이 유장경의 시에서 마지막 구절을 취해 ‘풍설야귀인’을 그렸다. 나무가 휘어질 정도로 바람이 심하게 부는 밤길을 지팡이 짚은 나그네가 걸어간다. 예상치 못한 발자국 소리에 잠들어 있던 개가 뛰쳐나와 컹컹 짖는다. 주저앉을 듯 가난한 초가집 앞 나무들이 거칠게 몰아치는 눈보라 때문에 지푸라기처럼 휘날린다. 나무가 흔들릴 때마다 찬바람이 휙휙 불어댄다. 먼 산은 어둠 속에서 형체만 남기고 주저앉아 있다.

해가 저물녘에는 푸른색을 띠었던 산이었는데 밤이 깊어지자 흰색과 검은색만으로 정리되었다. 눈 쌓인 산은 빈 화면을 그대로 둔 채 하늘과 산자락에 연한 먹을 물들였다. 지금 내리는 눈 이전에 이미 내린 눈이 상당량 쌓여 있음을 알 수 있다. 시인의 옷자락을 잡고 초가집에 주저앉힌 눈이다. 무채색이 주는 한기가 그대로 느껴진다. 묽고 연한 먹의 농담 변화만으로 그린 몰골법의 나무와 짓이긴 듯 깔깔하게 그린 잡풀들이 금세라도 바람에 날아갈 듯 위태로워 보인다. 농묵을 찍어 빠른 필치로 그린 산등성이와 길가의 바위는 휘청거리는 듯한 그림의 가벼움을 지그시 눌러준다. 뒷산 언덕에 삐져나온 짧은 나무와 바위의 속살을 못을 치듯 진한 먹으로 그린 것도 안정감을 준다. 어떤 경물이든 그의 붓끝에서 짓이겨진 겨울밤이 거친 필치 속에 잘 드러나 있다.

최북은 그림을 팔아 생활한 ‘생계형 화가’였다. 호를 ‘붓으로 먹고산다’는 뜻의 ‘호생관(毫生館)’이라 한 것도 자신의 처지를 시니컬하게 표현한 것이다. 그와 같은 시대에 살았던 문인 신광수(申光洙·1712~1775)는 ‘최북을 노래함(崔北歌)’에서 화가의 어려운 처지를 이렇게 적고 있다.

‘최북이 장안에서 그림을 팔고 있는데/

평생 오두막 한 칸에 사방 벽이 비었구나/

문 닫고 온종일 산수를 그리고 있으니/

유리안경 하나에 나무필통 하나뿐이구나.’

거친 인생을 살았던 화가의 가난한 겨울

그런데 유리안경 너머의 그 눈도 한쪽뿐이었다. 자의식이 무척 강했던 그가 어쭙잖은 양반이 그림을 요구하자 자신의 눈을 찔러 거부의사를 밝힌 것이다.

최북(崔北)은 자신의 이름 ‘북(北)’을 파자(破字)하여 ‘칠칠(七七)’이라 불렀다. ‘칠칠맞다’고 조롱하고 싶으면 어디 맘대로 해봐, 하는 심정이었을 것이다. 그러나 최북은 중인 신분으로 ‘비천하고 미미했지만 사람됨이 굳세었다. 체구는 작달막했지만 술 석 잔이 들어가면 두려울 것도 거칠 것도 없었다’고 신광수는 전한다.

그는 어느 눈보라 치는 겨울날 질척거리는 성곽 밑에서 얼어 죽었다. 그러니 ‘풍설야귀인’은 유장경의 시를 그린 시의도(詩意圖)임과 동시에 최북 자신의 삶을 예견한 작품이라 할 수 있다. 눈보라 속에서 집을 향해 가던 인물은 집에 당도하기 전에 쓰러져 죽은 최북 자신의 자화상일 것이다. 실제로 당나라 시를 그림으로 표현한 ‘당시화보(唐詩畵譜)’ 속 ‘봉설숙부용산(逢雪宿芙蓉山)’을 보면 눈보라 속 나그네가 초가집으로 들어오고 있다.

최북의 그림 속 나그네가 따뜻한 집을 지나쳐 컴컴한 어둠 속을 향하는 것과는 정반대다. 시는 읽는 사람의 처지에 따라 전혀 다른 상황으로 해석될 수 있다. 백 명이면 백 가지의 심상을 일으킬 수 있는 예술 작품의 위대성과 미묘함을 최북의 ‘풍설야귀인’에서 확인한다.

그런데 유장경은 시 속에 등장한 나그네를 진짜 본 것일까. 아니다. 그저 잠 못 드는 밤에 개 짖는 소리를 들었을 뿐이다. 나머지는 시인의 상상이다. 개가 짖는구나. 그럼 누가 오겠구나. 그는 이 추운 날에 어딜 다녀오는 걸까로 시작된 시인의 궁금증이 꼬리에 꼬리를 물고 이어졌을 것이다. 그러면서 비로소 찾아오는 두고 온 집에 대한 그리움. 기회만 있으면 떠나고 싶었던 집이 아닌가. 그런 남루한 집이 그립다니. 한없이 부끄럽기만 하고 감추고 싶었던 처지가 행복했다니. 여기까지 생각이 진행되면 시인의 마음은 이미 몸보다 앞서 집에 가 있게 된다.

돌아오면 비로소 알게 된다. 특별한 사건 하나 일어나지 않은 매일매일이 그대로 행복이었다는 것을. 버리고 싶었던 현실이 가장 귀한 장소였고 죽을 때까지 지켜야 하는 명당이라는 것을. 입에 밥 한 숟가락 떠 넣는 것만이 전부가 아니라는 철없는 생각 대신 ‘밥 한 숟가락에 기대어 여태 살아왔다는 것’에 대해 감사하게 된다는 사실을 비로소 알게 된다.

그때부터 나그네는 밥 한 숟가락을 떠 넣기 위해 기쁜 마음으로 일할 수 있게 되리라. 그 쉬운 진리를 깨닫기 위해 열흘씩이나 외딴 마을 오두막집에 갇힐 필요는 없다. 최북의 ‘풍설야귀인’을 들여다보는 것만으로도 충분하다.

/ 주간조선

조정육 미술사가

宿——过夜,夜里睡觉。

芙蓉山——山名,在今天的山东省临沂县南,山下有芙蓉湖。

主人——指留宿诗人的人家。

暮——傍晚,天色将要暗的时候。

苍山——山名。在今天的山东省临沂县东近百里。

白屋——这里是指茅草屋,很简陋的房屋。

柴门——用树枝和柴禾编制的简陋的门。后用来比喻穷苦人家。

犬吠——狗叫。吠,狗叫。

“조선시대 반 고흐, 화가 최북을 아시나요”

국립중앙박물관, 산수화ㆍ화조영모화 등 23점 공개

[천지일보=박선혜 기자] 조선시대에도 서양의 반 고흐와 같은 인물이 있었다. 그림 솜씨가 뛰어나 주문이 밀려들자 스스로 눈을 찌르는 광기를 보인 조선 후기 직업화가 최북(崔北, 1712~1786)이다.

최북이 그린 ‘초옥산수도’에는 ‘기사년(1749) 겨울 호생관이 그렸다(己巳冬毫生館寫)’는 묵서가 있어 제작연대가 확인된다. 작품은 왼편에는 둥근 달이 떠있고, 눈 내리는 어느 겨울밤 초옥 안 의자 위에 앉아 책을 읽고 있는 선비의 모습을 그렸다.

또 먹으로 흩뿌린 점은 눈 내리는 화면 효과를 위해 구사됐을 가능성도 있어 흥미롭게 평가되는 작품이다.

이 그림은 2책으로 구성된 서첩인 ‘탁영서첩’ 중 제2권의 첫 장과 마지막 장에 각각 수록된 작품 중 한 점이다. 특히 ‘호생관(毫生館)’ ‘최식지인(崔植之印)’ ‘반월최씨(半月崔氏)’라는 도장 3개가 찍혀 있어 눈길을 끈다.

최북은 스스로 ‘붓으로 먹고사는 사람(호생관)’이라는 아호를 썼다. 술을 좋아하고, 자기 눈을 스스로 찔러 애꾸가 됐고, 금강산 구룡연에 갑자기 뛰어들었다는 등의 기이한 행적으로 ‘조선의 반 고흐’로 불린 최북의 일생에 관한 기록은 거의 없다. 다만 그의 그림을 높이 평가했던 문인들의 문집 속에 조금씩 기록이 남아있을 뿐이다.

국립중앙박물관(관장 김영나)이 20일부터 내년 1월 20일까지 최북의 삶과 예술세계를 조명하는 전시를 연다.

광기 어린 최북의 작품 세계는 다소 거친 필치의 몇몇 작품을 제외하고는 차분하고 얌전한 필선으로 그린 전형적인 남종문인화풍의 그림이 많다.

30대 중반의 나이였던 1748년에 최북이 일본에 통신사 수행화원으로 파견됐을 때는 일본인들이 그의 그림을 얻고자 몰려들었다는 기록도 있다. ‘거기재(居其齋)’라 쓰여 있는 그림 대부분이 당시 작품이다.

또 스스로 시와 글, 그림에 능하다는 의미로 ‘삼기재(三奇齋)’라고 자신을 칭한 것도 주목된다. 영의정을 지냈던 남공철(南公轍, 1760~1840)은 최북의 그림이 날로 유명해져 사람들이 ‘최산수(崔山水)’라고 불렀으나, 화훼·영모·괴석·고목을 더욱 잘 그렸고, 초서(草書)에도 능했던 ‘필묵가(筆墨家)’라고 평하기도 했다.

이번 전시에서는 최북의 산수화, 화조영모화, 인물화 등 16건 23점을 화목별로 소개한다. 산수화와 영모화에 뛰어나 ‘최산수’, ‘최메추라기’라고 불리었던 그의 명성을 확인해본다.

특히 꿩을 소재로 한 그림 두 점이 나란히 선보인다. 1751년에 그린 것으로, 국립중앙박물관 소장 ‘쌍치도(雙雉圖)’와 개인소장 ‘치도(雉圖)’를 함께 전시해 서로 비교하며 감상할 수 있다.

또 무와 가지, 배추 등 서양의 정물화와 비슷한 그림을 그린 작품도 선보인다. ‘제가화첩(諸家畵帖)’과 ‘탁영서첩(濯纓書帖)’ 등 지난 5월 국립전주박물관 특별전에서 처음으로 선보였던 최북 작품들도 서울에서 다시 만날 수 있다.

/ 2012년 11월 19일

최북의 '나무 아래 인물'

조선후기 화단을 대표하는 화가 최북(崔北. 1712-1786?)의 현전하는 작품 중에는 '산수화'(山水畵)라는 이름이 붙은 게 있다. 최북 자신은 이 그림에다가 어떠한 제목도 붙인 일이 없지만 후대 사람들이 편의상 그렇게 붙였을 뿐이다.

물기 많은 붓으로 툭툭 점을 찍어 산세를 묘사하는 최북의 특징이 잘 드러나는 이 그림은 비 내린 후 날이 흐려 어둡고 안개 자욱한 경치를 연상케 한다.

그 상단에는 "정축년 가을날 삼기재(三奇齋)가 그리다(歲丁丑仲秋三奇齋寫)라는 글이 있으며, 글씨가 시작하는 부분에 '호생관'(毫生館)이라는 인장을 찍혔고, 끝 부분에는 '최북'(崔北)과 '칠칠'(七七)이라 적힌 도장이 확인된다.

삼기재, 호생관, 칠칠 모두 같은 사람을 지칭한다. 그의 그림 1점을 내어놓으라는 어떤 권세있는 사람의 협박에 분노해 "남이 나를 저버리는 것이 아니라 내 눈이 나를 저버리는구나"라고 외치고는 자기가 자기 눈 하나를 찔러 실명케 한 분노와 광기의 화가가 최북이다.

삼기재(三奇齋)는 시와 글씨, 그림에 모두 능하다는 뜻이고, 호생관은 그림 그리는 붓으로 입에 풀칠한다는 뜻이다. 모두가 자기 자신이 붙인 호다.

반면 칠칠은 그 의미가 종잡기 힘들어 이름자인 '北'을 쪼개는 파자(破字)이면서, 7x7=49세를 살았다 의미가 담겼다고도 한다. 아니면 '칠칠맞다'는 뜻으로 사용했을지도 모른다.

그의 탄생 300주년을 기념해 국립중앙박물관은 오는 20일부터 내년 1월20일까지 이곳 서화관 회화실에서 최북의 미술세계를 엿보는 전시를 마련한다.이 자리에는 산수도를 필두로 사계절 경치를 8개 화폭에 담은 사시팔경도(四時八景圖), 매화나무 밑에서 노니는 암수 꿩 한 쌍을 묘사한 매하쌍치도(梅下雙雉圖), 나뭇가지에 앉아 토끼를 노리는 매를 그린 호취응토도(豪鷲凝兎圖) 등 그의 작품 16건 23점이 선보인다.

최북(崔北)

무주출신(또는 경주출신)의 호생관(毫生館) 최북(崔北, 1712~1786)은 조선 후기 화가로 진경산수화의 대가다. 최북은 중국 산수의 형세를 그린 그림만을 숭상하는 당시의 경향을 비판하고, 조선의 산천을 찾아 직접 화폭에 담는 진경산수화(眞景山水畵)의 중요성을 강조한 인물로 유명하다. 특히 그는 대담하고 파격적인 조형 양식을 이루고, 예술에 대한 끼와 꾼의 기(氣)를 발휘하면서 조선 후기 회화 발전에 크게 이바지했으며, 대표적 작품으로 ‘표훈사도(表訓寺圖)’, ‘공산무인도(公山無人圖)’ 등 모두 100 점의 작품이 전해지고 있다.

최북의 본관이 어디냐에 대해 경주(慶州) 최씨의 후손으로 서울에서 태어났다는 설과 무주(茂朱)최씨라는 설이 있다. 무주에서 태어났다는 기록을 문헌에서는 아직 보고된 바 없지만 무주인이라는 기록은 조병유의 적성지(赤城誌), 장지연의 진휘속고(震彙續考)와 일사유사(逸士遺事), 오세창의 근역서화징, 최완수의 화가약전 등 여러 문헌에서 찾을 수 있다. 이는 최북이 경주 최씨의 후손이었으나 무주에서 태어났기 때문에 그의 기질대로 무주최씨로 자칭하지 않았나 조심스럽게 생각된다.

어릴 적 이름은 식(埴)이었고, 자는 성기(聖器) 또는 유용(有用)이었으며, 후에 이름을 북(北)으로 바꾸면서, 자는 이름을 나누어 쓴 ‘칠칠(七七)’이라고 했으며, 호는 ‘호생관(毫生館)’이라고 했다.

최북의 기행과 취벽으로 많은 일화가 전해오고 있다. 금강산 구룡연을 구경하고 즐거움에 술을 잔뜩 마시고 취해 울다 웃다 하면서 ‘천하명인 최북은 천하명산에서 마땅히 죽어야 한다’고 외치고는 물 속에 뛰어들었다.

또, 어느 벼슬아치가 그림을 요청했으나 얻지 못하고 협박하자 ‘남이 나를 저버리는 것이 아니라 내 눈이 나를 저버린다’고 하며 눈 하나를 찔러 멀게 하고는 평생을 안경을 끼고 그림을 그려야 했던 이야기 등은 그의 괴팍한 성격은 물론 우리나라 회화사를 통틀어 가장 광기 있는 화가였음을 단적으로 보여주는 일화이다.

최북은 한쪽 눈이 안보여 항상 반 안경을 끼고 그림과 시 공부를 하였으며 술을 좋아했고 나아가 놀기를 즐겨한 꾼이었다. 남공철의 ‘금릉집(金陵集)’ 13권 ‘최칠칠전’에 하루에 5~6되씩의 술을 마셨다고 했으며, ‘금릉집’ 10권 ‘최북답’의 남공철이 최북에게 보낸 편지에 ‘술 한 동이 마시걸랑’이라는 표현이 있듯이 그는 말술을 마셨다.

최북은 최산수(崔山水), 최수리, 최묘란 별명에서 보듯이 산수화는 물론 인물, 화훼, 영모, 괴석 등 여러 분야에서 대담하고 파격적으로 뛰어난 기량을 보인 화가로, 1757년에 그린 ‘추경산수도’는 보기 드문 걸작으로 꼽고 있다.

무주군이 올 4-5월경 눌인(김환태)문학관과 최북미술관을 선보일 예정이다. 이번 기회에 최북미술관의 명칭을 공모하고, 무주출신의 화가인지의 여부등 학술대회를 개최했으면 하는 바램 간절하다.

뿐만아니라 그의 작품을 만나기가 좀처럼 귀해 진품을 거의 못볼지도 모른다는 우려의 목소리도 들린다. 잘 지은 하드웨어보다는 내실있는 진품 작품을 구입해 전시하는 최북미술관이 되기를 바란다. 이종근 문화교육부장

/전북 2012.02

초옥산수(草屋山水), 종이에 수묵담채, 31 x 36.1 cm, 서울 개인소장

빈 산에 사람이 없으나, 물이 흐르고 꽃이 피네

空山無人 水流花開 / 왕유(王維)

조어산수(釣魚山水), 18세기 중엽 ~ 19세기 초, 족자 종이에 담채, 66.3 x 42.9 cm, 한국개인

답설방우, 지본담채, 25.5 x 31.5 cm, 간송미술관 소장

却恐是非聲到耳

故敎流水盡籠山

세상 사람 다투는 소리 내 귀에 들릴까봐

흐르는 물을 시켜 산을 모두 막았다네.

崔致遠 (孤雲)

狂奔疊石吼重巒 바위 골짝 치닫는 물 첩첩 산골 뒤흔드니

人語難分咫尺間 사람 말은 지척에도 분간하기 어려워라

常恐是非聲到耳 세속의 시비소리 행여나 들릴세라

故敎流水盡籠山 흐르는 계곡 물로 산 둘러치게 했나

却恐是非聲到耳

故敎流水盡籠山

* 웹상에 대부분 籠으로 되어 있으나 아무리 봐도 聾 귀먹어리 농(롱) 이 맞다.(龍+耳)

故敎流水盡聾山 흐르는 물로 하여금 모든 산을 귀먹어리로 만들었다.

敎 : 使

聾

추경산수도(秋景山水圖) 최북(崔北)

미법산수도(米法山水圖) 140*50.1 덕수궁 박물관소장

이한철이 그린 최북의 초상

'한국 화 (동양 화)' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 이인문 ‘강산무진도(江山無盡圖)’ / 고연희의 옛 그림 속 인물에 말을 걸다 (0) | 2013.07.31 |

|---|---|

| [스크랩] 김득신(金得臣) 출문간월도(出門看月圖)/ 고연희의 옛 그림 (0) | 2013.07.31 |

| [스크랩] 유종원(柳宗元) 강설(江雪).윤제홍, <한강독조도>/ 그림, 詩에 빠지다 (0) | 2013.07.31 |

| [스크랩] ‘예술과 천기누설’ / 감정학 박사 1호 이동천 (0) | 2013.07.31 |

| [스크랩] 김홍도 ‘부신초동도(負薪樵童圖)’ / 고연희의 옛 그림 속 인물에 말을 걸다 (0) | 2013.07.31 |