.

[손철주의 옛 그림 옛사람] [14]

忠臣의 붉은 마음, 주름살과 사마귀에도 깃들었네

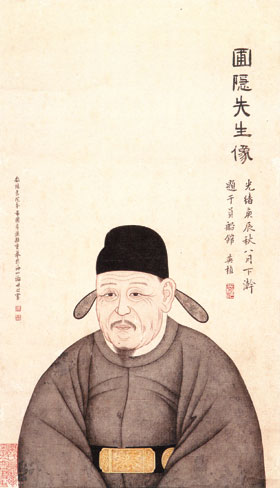

'정몽주 초상' - 이한철 그림, 종이에 채색, 61.5×35.0㎝, 1880년, 국립중앙박물관 소장.

고려말의 충신(忠臣)으로 유명한 유학자 포은(圃隱) 정몽주(鄭夢周·1337~ 1392)의 초상이다. 누가 언제 그렸는지는 그림 속에 쓰여 있다. 그린 해는 1880년, 그린 이는 이한철(李漢喆)이다.

이한철은 조선 헌종·철종·고종 등 세 임금의 초상을 그리는 데 모두 참여한 화원(畵員)이다. 이 그림은 개성의 숭양서원에 있던 정몽주 초상을 보고 베낀 것이다. 현재 보물로 지정된 다른 두 점의 정몽주 초상화들도 베낀 그림이다. 생전의 포은을 그린 원본은 사라졌고, 원본에서 본뜬 그림을 보고 다시 베낀 중모본(重摹本)들이 남아 있을 뿐이다. 베낀 그림에서도 포은은 살아 숨 쉴까.

미술사가 최순우는 이 초상을 보면 존경심이 우러난다고 했다. '양심과 용기의 아름다움'이 보여서 그렇단다. 고려에 대한 포은의 충성을 은근히 염두에 둔 평가다. 이 작품 어디에 포은의 단심(丹心)이 있을까. 이한철은 그림 윗부분을 시원히 비운 채 아래에 반신(半身)을 앉혔다. 구도에서 19세기 화가답게 세련된 감각을 살렸다. 차림새는 모본(母本)에서 고스란히 따왔다. 사모(紗帽)에서 낮은 턱과 아래로 처진 뿔, 그리고 단령(團領)에서 밭게 재단된 목선 등이 여말(麗末)의 의관 그대로다. 허리의 꽃무늬 금대(金帶)는 포은의 높은 지위를 알려준다.

그림 솜씨 좋은 이한철은 초상을 모사하면서도 버리고 취할 줄 알았다. 무엇을 살렸는가. 얼굴 주름을 엄청 강조했다. 이마에 고랑이 파이고, 눈두덩은 자글자글하고, 볼살은 처지고, 턱은 겹겹이다. 공들여 그린 주름살 때문에 애니메이션에 나오는 이웃 영감처럼 낯익다. 하지만 놓치지 말아야 할 곳은 따로 있다. 턱수염 위를 눈여겨보자. 깨알만 한 점 하나, 바로 사마귀다. 14세기의 충신은 아득해도 사마귀가 있는 노인은 확 다가온다. 포은의 체취가 정겹다. 이것이 초상의 오래가는 힘이다.

[손철주의 옛 그림 옛사람] [15]

꿈틀대는 용 무늬에 '大權의 기상'이

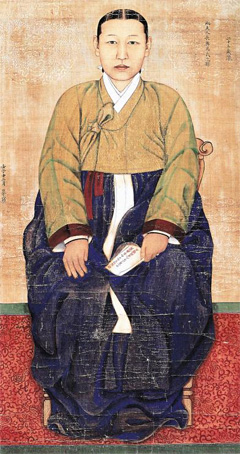

조선 왕조에서 얼굴이 알려진 임금이 몇 명이나 될까. 남아있는 초상화와 사진 다 동원해도 열 명이 안 된다. 그 숱한 왕의 초상이 전란을 겪으며 대부분 불에 타버렸다. 조선은 '초상화의 천국'이라고 했다.

빈말이 아닌 것이, 나라를 세운 태조 이성계(李成桂·1335~1408)는 한 시절 초상화가 26점이나 됐다. 곤룡포 차림은 물론이요, 갓 쓰고 도포 입은 모습도 있었다. 또 말을 탄 장면까지 그려졌다고 하니 임금의 초상, 곧 어진(御眞)의 흥미로운 형식이 짐작된다. 하지만 아쉽게도 태조의 초상은 이 한 점만 남았다.

이 어진은 1872년 다시 그린 이모본(移模本)이다. 전주 경기전에 있던 모본을 보고 베꼈지만, 쏟은 공은 대단했다. 모본은 이모본을 만든 뒤 불태웠다. 이모본에는 화가가 무려 8명 참여했다. 조중묵, 백은배, 박기준, 유숙 등 그림 실력으로 따져 당대에 둘째 가라면 서러웠을 숙수(熟手)들이 한 달이나 매달렸다.

다시 태어난 개국의 시조는 어떤 모습인가. 위로 뿔이 달린 익선관에 짙푸른 곤룡포, 정면을 응시하며 버티고 앉은 틀거지가 혁명의 군주에 손색없다. 당대나 후대나 태조의 기골에 대한 기록은 비슷하다. 헌칠한 몸에 귀가 크고 콧날이 우뚝해 풍채가 호걸다웠다는 것이다.

'태조 어진' - 조중묵·백은배 등 합작, 비단에 채색, 218×156㎝, 1872년, 어진박물관 소장.

이 초상은 좌우가 대칭에 가깝다. 잘 다듬은 수염과 구레나룻에다 이목구비가 그렇고, 주변을 둘러싼 장식도 사방연속무늬다. 짝이 착착 맞아 돌아가는 통합의 이미지가 보인다. 또 하나 화면을 채운 형상은 용(龍)이다. 곤룡포의 앞과 뒤, 어깨에 새겨진 금색의 용은 발톱이 다섯 개로 지존의 권위를 자랑한다. 용상에 일일이 새긴 용들은 용틀임한다. 채색 깔개의 연속무늬도 용을 단순화한 도안인데, 그 속뜻은 염원의 지속이다.

국초(國初)를 연 태조의 용심(龍心)이 드러나는 어진이다. 슬슬 모습을 드러내는 요즘 잠룡(潛龍)들의 디자인이 덩달아 궁금해진다.

[손철주의 옛 그림 옛사람] [16]

무명 선비의 항변 "이 초상화는 나를 잘못 그렸다"

'서직수 초상' - 이명기·김홍도 합작, 비단에 채색, 148.8×72.4㎝,

1796년, 국립중앙박물관 소장.

각이 바르게 선 동파관(冠)이 제법 높다. 동정 없는 곧은 깃에 소매 둥근 도포는 품이 낙낙하다. 배꼽 아래에서 두 손을 맞잡아 소맷부리에 꽃무늬 같은 마디가 생겼다. 가슴에 두른 새까만 끈목은 납작하다.

돗자리를 밟은 버선발이 희디흰데, 버선코에서 살짝 들린 선이 맵시 난다. 보다시피 전신입상(全身立像)이다. 조선시대 초상화에서 서 있는 인물은 드문 편이다. 이 사내, 어엿한 자태에 서린 기운이 녹록지 않다. 요즘 스타를 찍은 화보보다 존재감이 훨씬 강하다.

주인공은 서직수(徐直修·1735~?)라는 문인이다. 사료를 뒤져봐도 그의 행장(行狀)이 잘 안 나온다. '진사에 급제한 뒤 관직에 오르지 않고 평생 서화(書畵)를 즐겼다'는 기록이 고작이다. 놀라운 건 초상을 만든 화가들이다.

이명기가 얼굴을, 김홍도가 의관을 그렸다. 두 사람은 정조의 어진(御眞)을 그릴 때나 합작했던 궁중화원이다. 공경대부(公卿大夫)도 아닌 한낱 산림(山林)에 불과한 인물을 일류 화원들이 정성 들여 그린 이유는 미스터리다. 서직수는 그림에 소감을 남겼다. 그게 생뚱맞게도 불만에 찬 소리다.

'유명 화가지만 한 조각 내 마음은 그리지 못했다.'

그 마음이 무엇이라서 이토록 평가가 인색할까. 서직수의 고백이 이어진다.

'명산을 다니고 잡된 글을 쓰며 낭비했으나 스스로 속되지 않음을 귀하게 여겼다.'

초상에서 웬만큼 보인다. 숱이 적은 눈썹은 멧부리처럼 솟았고, 치켜뜬 눈초리에 광채가 번뜩이고, 도드라진 입술이 무겁게 닫혀 있다. 모가 날지언정 속기(俗氣)는 없어 '오골(傲骨·남에게 굽히지 않는 기질)'이란 표현이 딱 어울린다. 굽실거리지 않는 기질이 저 꼿꼿한 입신(立身)에 깃들었다.

그의 품평은 화가의 명성에 주눅 들지 않았지만 화가의 붓질은 이름값을 한다. 하긴 유명과 무명이 무슨 상관이랴. 초상은 남아야 할 이름을 기린다.

[손철주의 옛 그림 옛사람] [17]

이미 俗世 등져 머리 깎았거늘… 왜 시름 담아 두 눈 부릅떴나

'김시습 초상' - 작자 미상, 비단에 채색, 71.8×48.1㎝, 조선 중기, 부여 무량사 소장.

패랭이처럼 꼭대기가 둥근 갓을 쓴 김시습(金時習·1435~1493)이다. 챙이 있어 햇빛을 가리고, 눌러쓰면 세상을 피하기에 좋다는 그 갓이다. 크고 작은 호박 구슬로 장식한 갓끈이 유난히 까맣다. 조선 초기의 학자이자 문인이었던 김시습은 야인(野人)의 복장인 도포를 걸쳤다. 두 손을 가슴에 모은 채 그가 지금 무언가를 뚫어져라 쳐다본다. 눈동자는 또렷한데 흰자위가 차갑다. '백안시(白眼視)'는 바로 저런 시선을 두고 하는 말이다. 앞에 상대가 있다면 쌀쌀맞은 눈길에 오금이 저리겠다. 그리 봐서일까, 콧수염과 턱수염도 단정하기보다 뻣뻣한 기운이 드세다.

수양대군이 왕위를 빼앗았다는 소식을 들은 김시습은 읽던 책을 불사르고 출가했다. 그는 중이 되고자 머리를 깎았다. 그러나 수염은 남겨두었다. 누가 의아해서 물었다. 그는 대꾸하기를, "머리를 깎아 속세를 피하고, 수염을 남겨 장부(丈夫)임을 알린다"고 했다.

그의 생애는 그 말 그대로다. 머리는 중이요, 수염은 장부여서 승(僧)과 속(俗)을 오갔다. 그가 겪은 풍상이 오랜 초상화에 남았다. 조선 중기에 그려진 초상이라 세월을 지나며 비단 바닥에 금이 가고 군데군데 긁히고 깎였다. 김시습은 생전에 두 점의 자화상을 남겼다. 그러나 그가 숨을 거둔 부여 무량사에서 내려온 이 초상은 그것과는 다른 이름 모를 화가의 작품으로 여겨진다.

김시습의 얼굴은 은은한 살굿빛이다. 필획과 채색이 희미해졌지만, 잘 들여다보면 눈썹 사이에 잔뜩 찌푸린 주름이 보인다. '내 천(川)' 자가 새겨진 골이 자못 깊다. 무엇이 그리도 못마땅했을까.

그의 별명이 '김오세(金五歲)'였다. 다섯 살짜리 신동이란 얘기다. 그의 재주는 한 시절 임금을 기쁘게 했지만, 나라 돌아가는 꼴에 이내 염증을 낸 그는 구름처럼 떠돌았다. 찡그린 미간과 희번덕하는 눈매를 보라. 시속(時俗)에 무젖지 않으려는 고집이 안색에 고스란하다.

[손철주의 옛 그림 옛사람] [18]

옳은 일에 목숨을 걸었던 '통치자의 일가친척'

'이성윤 초상'… 작자 미상, 비단에 채색, 178.4×106.4㎝, 1613년, 국립고궁박물관 기탁 보관.

왕조(王朝)가 아닌 지금도 '상왕(上王)'이니 '대군(大君)'이니 하는 남우세스러운 말이 돈다. 최고 통치자의 집안사람이 검찰에 불려다니는 요즘 꼴을 보면 임금의 친족은 으레 저랬을까 싶다.

조선 중기의 왕실 인물인 이성윤(李誠胤·1570~1620)을 보자. 그의 고조부는 성종이고, 광해군은 그의 육촌 아우다. 그는 이처럼 신분이 높았지만 소박한 선비처럼 굴었다. 임진왜란이 나자 이성윤은 피란길에 죽음을 각오하고 조상의 신주(神主)를 모셨다. 전쟁을 지휘하던 세자 광해군을 따라다니며 지킨 공로로 이등공신(二等功臣)에도 올랐다.

이 초상은 공신이 되면서 하사받았다. 이성윤은 높이가 낮은 오사모에 구름무늬의 검정 단령(團領) 차림으로 의자에 앉아 손을 마주잡았다. 공신 초상은 이처럼 포즈가 다 비슷하다. 구름과 기러기와 모란이 새겨진 흉배(胸背), 금빛 장식에 빛나는 각대(角帶)로 보면 그의 품계는 문관2품이다. 바닥에 수놓인 깔개는 화려하고, 여덟 팔 자로 벌린 두 발은 의젓하다. 단령의 옆트임 사이로 보이는 청색과 녹색 자락은 속에 껴입는 밑받침 옷이다. 왕손으로 태어난 이성윤은 실생활이 호사롭지 않아 입살에 오를 일이 없었다. 잡기를 멀리했고, 입은 옷을 팔아 책을 샀다는 기록도 보인다.

생김새에서 성품이 얼추 비친다. 가늘게 다문 입술이 단호하다. 짙거나 빽빽하지 않은 수염은 부드럽게 구부러진다. 콧잔등을 보니 살짝곰보다. 속눈썹이 성글어 눈동자가 외려 선명한데, 눈초리가 예리해서 여간내기가 아니다. 그의 의기는 가을서리 같았다. 즉위한 광해군이 이이첨과 더불어 난정(亂政)을 거듭하자 종실 신분으로 마침내 결단한다. 그는 상소문을 썼고 앞머리에 이름을 올렸다. 뒷날 송시열이 "피로 쓴 글에 간사한 자들은 뼛속까지 오싹했다"고 평했다. 이성윤은 그 일로 귀양갔다. 그는 가시 울타리가 쳐진 배소(配所)에서 죽었다.

[손철주의 옛 그림 옛사람] [19]

스물세 살, 살림도 내조도 겪을 만큼 겪었소

'여인 초상'… 전(傳) 채용신 그림, 비단에 채색, 124×64㎝, 1912년, 육군박물관 소장.

그림 오른쪽 귀퉁이에 적힌 작은 글씨로 보면, 스물세 살 먹은 여인의 초상이다. 신분도 곁에 씌어 있다.

'숙부인(淑夫人) 장흥(長興) 마씨(馬氏)의 모습'이란다.

하지만 이 정도 귀띔으로는 그녀가 어느 벼슬자리에 있던 누구의 아내였는지, 알아내기 어렵다. 그린 이도 딱히 밝혀지지 않았다. 필치로 따져보건대 한말(韓末) 무관 출신인 극세필(極細筆) 화가 채용신의 작품과 매우 닮았다. 전문가들은 그의 작품으로 일컫기도 한다.

먼저 치마저고리를 입은 여인의 생김새를 보자. 반듯하게 가르마를 타서 곱게 빗질한 머리칼이 흐트러짐이 없다. 목덜미께 쪽찐 머리로 비녀를 얌전히 질렀다. 연두색 어룽진 저고리는 길고, 가슴에 여민 고름은 넓다. 넉넉하게 자줏빛 회장(回裝)을 두른 소매 사이로 속저고리가 살짝 보인다. 치마허리는 품 넓은 저고리에 가려졌고 가운데 치마끈은 무릎 아래로 늘어뜨렸다. 짙은 쪽빛 치마가 앉음새에 따라 주름지고 부풀었는데 서 있어도 신발을 가릴 만큼 길다. 연붉은색 자리에 불수감(佛手柑)처럼 끝이 갈라진 열매 무늬가 든 것도 이채롭다.

여인은 두 손을 무릎에 올리고 똑바로 앞을 본다. 치켜뜨지 않았는데도 눈매가 심상찮다. 다소곳하다기보다 언뜻 내주장(內主張)이 비친다. 몸가짐은 조신한데, 곧은 콧날과 다문 입술에서 풍기는 심지가 단단히 여물었다.

그녀 나이 스물세 살이라 했다. 옛적 그 나이 아내들은 벌써 남편 치다꺼리에 이골이 나고 살림살이에 능란했다. 무릎 위에 놓인 종잇조각은 뭘까. 한자가 적혔는데, 풀이하면 이렇다. '개국(開國) 499년 뒤인 경인년(1890) 음력 11월 28일 저녁 8시 무렵 태어나다.' 여인은 호패(號牌)가 없다. 대신 그녀는 생년일시만 적은 '주민등록증'을 제 손으로 만들어 꼭 쥐었다. 여인의 존재감이 불현듯 당당해졌다.

[손철주의 옛 그림 옛사람] [20]

'어사또의 전설'이 된 까닭, 단호한 얼굴에서 드러나다

'박문수 초상' - 작자 미상, 비단에 채색, 40.2×28.2㎝, 18세기, 개인 소장

구름무늬 곱게 수놓은 흉배에 한 쌍의 학이 날갯짓한다. 이를 보면 당상관에 오른 문신의 초상이다.

허리에 두른 띠도 품계를 귀띔해준다. 다섯 줄의 금색을 치고 그 위에 무소뿔로 만든 장식을 곁들였다. 곧 1품이 두르던 서대(犀帶)이다. 깃이 둥근 관복 속으로 흰옷이 목을 감쌌는데, 머리에 쓴 관모는 불쑥 턱이 솟아 그러잖아도 높은 벼슬이 더 우뚝해 보인다. 한눈에도 지체가 훌륭해 뵈는 이 사람은 과연 누굴까.

조선 영조 때 병조·호조·예조 판서를 두루 지낸 박문수(朴文秀·1691~1756)다.

박문수는 이인좌의 난(亂) 당시 세운 전공(戰功)으로 조선 왕조의 마지막 공신에 오른 인물이다. 젊어서 일찌감치 영조의 눈에 든 그는 나랏일에 늘 마음을 다잡았고 군사정책과 세무행정에 밝아 개혁을 이루어냈다고 실록은 전한다. 그러나 누가 뭐래도 박문수의 붙박이 이미지는 어사(御史)다. 조선시대를 통틀어 수백 번의 어사출또가 있었다 해도 박문수 하나를 당할 재간이 없을 정도다. 겨우 몇 차례 임무를 수행하는 데 그쳤음에도 그는 어사또의 전설이자 롤 모델이 돼버렸다. 혹 그의 얼굴에 씌어 있기라도 한 것일까.

박문수의 초상 중에서 이 얼굴은 만년의 모습이다. 이마에 주름살이 분수같이 갈라지고 눈썹 끝은 먼 산처럼 물러나 있다. 눈머리는 새의 부리를 닮아 날카롭고 입술은 강건한 대춧빛으로 물들었다. 굳은 표정으로 마치 다른 사람이 하는 짓거리를 노려보는 듯한 눈빛이, 아니나 다를까 단호하다. 화가의 솜씨는 섬세하다. 골상은 찬찬히 선묘로 지어냈고, 안색은 자국이 남지 않는 붓질로 완성했다. 어사는 여차하면 지역 관리의 목줄을 쥐고 흔든다. 박문수의 감찰은 공사(公私)와 시비(是非)를 분간했다. 또 백성의 이익을 앞세웠다. 그의 행적은 뒷날 야사와 민담으로 한껏 부풀려졌다. 그래도 전설은 빛바래지 않는다. 백성이 그 까닭을 안다.

/

'한국 화 (동양 화)' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 창운(蒼暈) 이열모 화백 (0) | 2013.11.11 |

|---|---|

| [스크랩] 강희안의 ‘고사관수도(高士觀水圖)’ (0) | 2013.11.11 |

| [스크랩] 이명기. 송하독서도(松下讀書圖) / 고연희의 옛 그림 속 인물 (0) | 2013.11.11 |

| [스크랩] [손철주의 옛 그림 옛사람] 21.22.23.24.25. (0) | 2013.11.11 |

| [스크랩] 이인문 ‘강산무진도(江山無盡圖)’ / 고연희의 옛 그림 속 인물에 말을 걸다 (0) | 2013.11.11 |