진경 대가 겸재, 풍속화에도 능했다

ㆍ국립중앙박물관 서거 250돌전풍속화 ‘북원수회도첩’ 첫 공개

국립중앙박물관은 겸재 서거 250주년을 맞아 오는 9일부터 11월22일까지 ‘겸재 정선, 붓으로 펼친 천지조화’를 주제로 하는 테마전을 연다. 박물관의 미술관 회화실에서 열리는 이번 테마전에는 그의 초기 화풍을 짐작할 수 있는 ‘신묘년풍악도첩(辛卯年楓嶽圖帖)’과 ‘북원수회도첩(北園壽會圖帖)’을 비롯해 30건, 142점이 출품된다.

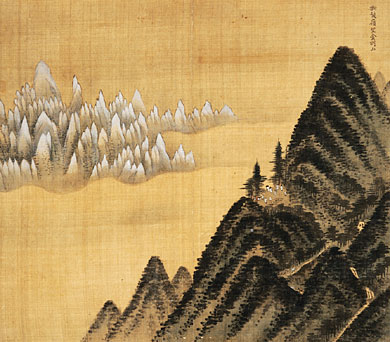

금강산 화첩인 ‘신묘년풍악도첩’(1711년 작)은 그의 작품 가운데 가장 이른 36살 때 그린 것.

초기 진경산수화풍을 한눈에 감상할 수 있다. 탐승의 경유지를 따라 장소의 현장성과 감동을 표현하기 위한 새로운 가능성이 담겨 있다.

또한 개인소장가 손창근씨가 갖고 있던 ‘북원수회도첩’(사진)은 일반인에게는 처음으로 공개되는 작품이다. 41살 때인 1716년 제작된 이 작품은 공조판서 이광적(1628~1717년)의 과거급제 60주년을 맞아 북악산 및

인왕산 기슭에 살던 70살 이상 노인들과 그 자손들이 모여 장수를 자축했던 것을 그렸다. 이 두 작품을 통해 정선이 산수화의 창안자 일 뿐 아니라 풍속화 분야에서도 주도적인 역할을 했음을 알 수 있다.

또 1925년 독일인 신부 노르베르 베버가 독일로 가져갔던 ‘겸재 정선 화첩’도 10월13일부터 선보인다.

이 화첩은 그동안 독일의 성 오틸리엔 수도원에 소장돼 있다가 2006년 반환된 바 있다. 이 작품은 현재 왜관수도원이 소장하고 있다.

이와 함께 중국 당나라 시인 사공도(司空圖·837~908년)의 시론을 그림 22장으로 제작한 ‘사공도시품첩(司空圖詩品帖)’은 74살 때의 작품으로, 미학적 이론을 회화로 형상화한 신선한 상상력과 세련된 감각을 느낄 수 있다. 간송미술관 소장 ‘청풍계도’와 ‘금강내산총람도’도 전시되며 개인소장 ‘비로봉도’도 최초로 공개된다.

<이기환 선임기자 lkh@kyunghyang.com>

세상을 다시 조각한 그의 붓끝

겸재 정선 250주기 ‘천지조화’展

![]()

![]()

![]()

겸재(謙齋) 정선(鄭敾·1676~1759)의 관념산수화를 대표하는 작품인 ‘여산폭포도(廬山瀑布圖)’는 화면 오른쪽 상단에 쓰여 있는 제시(題詩)처럼 절벽 사이로 폭포의 물살이 세차게 떨어지는 느낌을 생생하게 전달하고 있다. 중국 장시(江西)성 북쪽에 위치한 명산인 여산의 폭포를 그린 그림은 필치의 구사가 능숙하고 힘이 있어 60대 이후의 작품으로 추정된다.

이 그림에서 확인되는 중국의 남종(南宗)화법과 절파계(浙派系) 화풍의 필묵법 등을 자기 식으로 소화, 재해석해 낸 정선의 독특한 화풍은 그가 조선의 산천을 효과적으로 표현하는 밑바탕이기도 했다.

일찍이 중국 남종화의 대가들을 깊이 연구하고 중국의 각종 화보(畵譜) 등을 섭렵해 새로운 개념과 기법을

겸재 정선 서거 250주년을 맞아 그의 그림을 엄선한 전시회가 열리고 있다.

이와 함께 정선이 74세 때 중국 당나라 말기의 시인 사공도(司空圖·837~908)의 시론(詩論)을 22장의 그림으로 제작한 ‘사공도시품첩(司空圖詩品帖)’도 전시되고 있으며 지난 1925년 독일인 신부 노르베르트 베버(1870~1956)에 의해 독일에 건너가 성 오틸리엔수도원에 소장돼 있다가 2006년에 반환된 ‘왜관수도원 소장 겸재 정선 화첩’이 10월13일부터 특별 공개된다. 출품작 중 간송미술관 소장 ‘청풍계도(淸風溪圖)’는 오는 20일까지, ‘풍악내산총람도(楓岳內山摠覽圖)’는 오는 22일부터 10월4일까지 각각 2주씩 전시되며 개인소장 ‘비로봉도(毘盧峯圖)’도 최초 공개된다.

서울의 명문가에서 태어나 84세까지 장수한 정선은 36세부터 82세에 이르는 제작 연대가 있는 작품이 보여주듯 한평생 쉬지 않고 그림을 그렸다. 그의 30년 지기 조영석(1686~1761)은 정선에 대해 “금강산 및 영남 지방을 두루 여행하고 사생해 산수의 형세를 얻었으며 사용한 붓을 묻으면 무덤을 이룰 정도”라고 말했다. 또 “임금(영조)께서도 정선을 이름으로 부르지 않으시고 그 호로 부르시니, 위로는 재상으로부터 아래로 가마꾼에 이르기까지 정선을 모르는 이가 없을 정도”로 유명했다고 했다.

이원복 국립중앙박물관 학예연구실장은 “기록에서 확인되지 않는 것으로 보아 도화서 화원은 아니었던 것으로 보인다” 며 “하지만 남긴 작품이 많아 김홍도·심사정 등과 함께 작가의 이름을 걸고 전시할 수 있는 몇 안되는 조선시대 화가 중 한 명”이라고 말했다. 정선은 하양(대구 근처) 현감과 청하(포항시 소재) 현감, 양천(강서구 가양동 일대) 현령을 지냈으며 81세에는 종2품인 가선대부 동지중추부사에 제수됐다.

전시 작품 중 ‘신묘년풍악도첩’은 정선의 평생 지기로 1710년 금강산 초입인 김화(金化)현감으로 부임한 이병연(1671~1751)이 이듬해 그를 초청한 것이 계기가 돼 그려졌다. 탐승의 경유지를 따라 장소의 현장성과 감동을 표현하고자 모색한 그림들은 초기 진경산수화풍을 엿볼 수 있는 자료이자 정선의 예술세계를 이해하는 데 핵심적인 작품으로 손꼽힌다.

전 공조판서 이광적(1628~1717)의 과거급제 60주년을 맞아 북악산 및 인왕산 기슭에 거주하던 70세 이상의 노인 15명과 그 자손들이 모여서 장수를 서로 자축했던 모임을 담은 서화첩인 ‘북원수회도첩’은 정선의 인물화 중 가장 시기가 이른 것이며 기록화로서 드문 예이다. 이수미 국립중앙박물관 학예연구관은 “정선이 진경산수화의 창안자일 뿐만 아니라 풍속화 분야의 전개에 있어서도 주도적인 역할을 했다는 것을 알려주는 특별한 자료”라고 설명했다.

최영창기자 ycchoi@munhwa.com

'한국 화 (동양 화)' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 꽃과의 대화 / 하삼두 (0) | 2013.08.01 |

|---|---|

| [스크랩] 단원 김홍도 미공개 그림 `사슴과 동자` 300년만에 귀향 (0) | 2013.08.01 |

| [스크랩] 이왈종 (0) | 2013.08.01 |

| [스크랩] 코스모스 / 원성기 (0) | 2013.08.01 |

| [스크랩] Graffiti 도시벽화 (0) | 2013.08.01 |