碧山 강현식

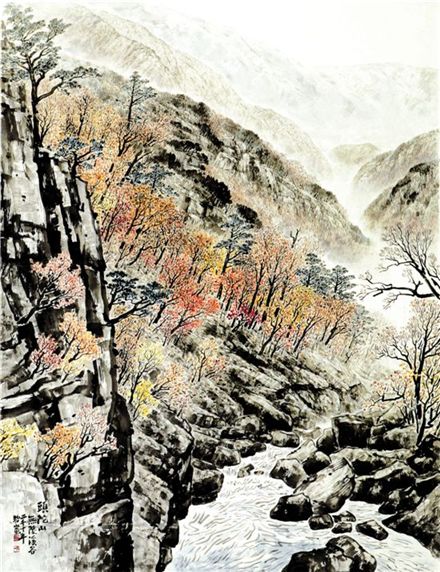

우후추색(雨後秋色)

향리

향리

동강1

동강1

덕유산 계곡의 잔설1

덕유산 계곡의 잔설1

섬진강의 봄

섬진강의 봄

http://blog.naver.com/hsk2202345

碧山 강현식

벽산 강현식 화백…의경산수의 구현과 점경을 통한 시대 표현

벽산 강현식 화백 l 일상적 내면 진실과 세월의 미학

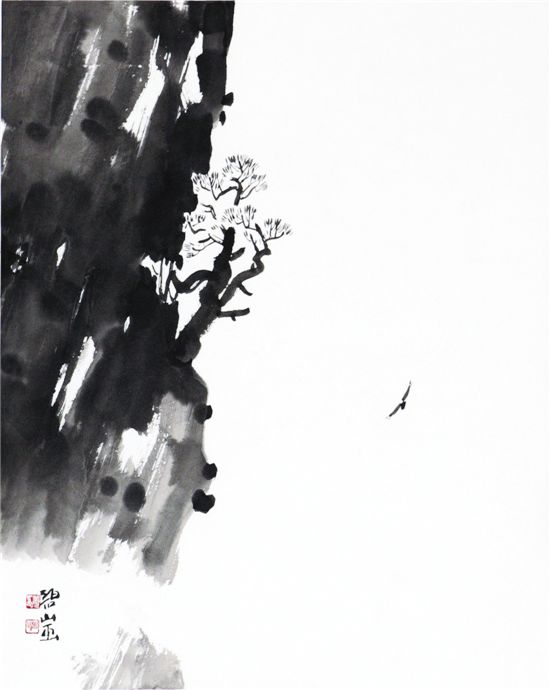

비상2 - 40×50㎝

한 걸음 내딛는다. ‘내’ 그림자보다 좁은 보폭. 그 한 걸음이다. 팔등신 허리처럼 휘어진 산과 산 사이 아스라한 길을 휘익 돌아 그 한 걸음을 내딛노라니, 첩첩(疊疊)의 산 중이올시다.

불현듯 홱 돌아보니 지나온 산은 어둡기만 하고 저어기 앞 산 허리 즈음 햇살이 생글생글 비스듬히 깔려 있다. 조금 전 이 골짜기엔 한 줄기 비가 지나갔나보다. 꽃들이, 나무며 계곡의 바위며 ‘내 마음’의 빛깔이 선명하다.

비상, 놀라운 도약과 소중한 믿음

아직은 가는 비 남아 있는 기암절벽. 희디 흰 구름협곡 위 홀연히 비행하는 한 마리 새. 새는 솟아오른다.

스스로 먹이를 찾아나서야 하는 숙명. 고향을 뒤로 한 삶의 여행.

그렇게 쫙 편 날갯짓 안에 품은 크고도 갸륵한, 놀라운 도약의 행신(行身). 정금(正金) 같은 고요 속을 홀로 온전히 누리는 아프도록 아름다운 비상(飛翔)임을….

아득한 적막감을 깨우는 솔잎을 지나는 바람. 바람이 건네준 씨앗. 절벽에 뿌리박은 한 그루 소나무. 누추하다 사양타 다함없이 껴안아 성취한 소중한 믿음. 늘 푸름으로 승화시키는 새의 길 안내자로, 인고의 세월을 이겨낸 뿌리에 담긴 예(禮)의 생명력으로 자라났다.

최도송 평론가는 “작가가 대상을 취하여 표현하는데 있어서 담백한 마음으로 미혹함이 없고, 산수의 형상들을 갖추어 나가는데 있어서 끊임없이 속기를 경계해 왔다”며 “대상을 있는 그대로 받아들여 표현하는 것이 아니라 대상의 기운을 표출하기 위해서 대상을 정리하고 크게 요약하여 작가의 조형 의지를 극대화시킨다”고 평했다.

열린 감수성, 그 생동의 리듬

숲을 나온 암수 새 날갯짓이 가볍다. 병풍처럼 펼쳐진 앞산을 휘감았던 운무가 경쾌하게 걷히는 미시(未時)의 시각. 한 줄기 소낙비에 흠뻑 젖은 수림들이 대책 없이 드러누웠다 막 깨어나려는 즈음, 통통 들리는 고택 처마의 낙숫물 소리.

여름2 - 50×35㎝

우직하게 자리한 바위의 결을 따라 굽어진 소나무는 슬금슬금 계류(溪流)의 물길을 잡아 균형을 회복하고 있었다.

자연을 교감하며 대하는 듯, 자연도 사람을 굽어보듯 이윽고 길을 나서는 삿갓 쓴 나그네. 창창한 여름 한낮, 시냇물 건너듯 무심하게 흘려보낸 것이 대의 혹은 마음이 썩는 부스러지기 쉬운 무엇이었을까.

최 평론가는 “산수화에서 점경인물은 너무 정교해도 안 되고 또한 너무 기세가 없어도 안 된다”라며 “그래서 눈이 없어도 보는 듯 해야 되고 귀가 없어도 듣는 것 같이 필의(筆意)가 나타나야함을 벽산은 잘 알고 있기에 점경의 조형적 기능을 다양하게 표현하고 현대적으로 표출함으로써 화면에 생동하는 리듬을 구사하고 있는 것이다”라고 썼다.

스스로 그렇게 현현하듯

물을 설명하기보다 숨통을 열어주는 여백으로 내면화한 화면. 때문에 그의 작품 세계는 사경이 아닌 의경의 경계로 평가 받는다.

이는 산수의 조형적 특질에 일상적 점경을 가미하여 동시대적 해법으로 이끌어가고 있는 것으로 특히 ‘두타산 무릉계곡’에서 두드러지듯 공간적 전개이기 보다는 시간의 깊이를 관통한 세월의 미학을 제공한다.

이를 최 평론가는 “메마름에 빠지지 않고 지나친 감정의 표출도 하지 않으면서 농담의 적절한 표현으로 인위를 넘어 스스로 그렇게 현현하듯 표현해 내고 있는 점이 벽산풍의 내적·외적 특질로 이야기 할 수 있겠다”라고 했다.

두타산 무릉계곡 - 114×146㎝

오랜 세월 곰삭은 심층(心層)과 천변만화하는 물상 세계 사이의 접점.

강현식 작가는 “하늘과 땅의 오묘한 질서와 순환에 나의 존재가 있다. 나는 이를 본질로 여긴다”라고 말했다. 절제된 풍경 묘사와 작가 내면에 가라앉은 일상적 진실들의 형상화를 통해 얻어지는 세계. 그의 웅숭 깊고 현현(玄玄)한 의경산수(意景山水)다.

|

벽산 강현식 화백과의 만남은 작가의 일정 관계로 서울 세종문화회관 인근에서였다. 그는 특히 ‘몸으로 말하는 것’을 중시했다. 가장 이상적 경지인 자연 그대로의 무위자연(無爲自然)을 추구했고 거기에 직접 ‘몸’이 들어가는 것을 강조하는 것으로 이해했다.

“그러자면 먼저 마음을 열어 다가가 껴안지 않으면 관념과 허구가 된다”고 화백은 말했다. 자기 수련의 지난한 과정을 엿볼 수 있기도 했는데 자연과 인간의 상호작용이라는 이 거대 담론을 그는 동일시(同一視)에서 응시하고 있다고 여겨졌다.

강현식 화백은 1978년 제27회 국전에 ‘추효’가 입선을 하게 된다.

이듬해에 ‘수향추심’이 다시 입선하고 29회인 1980년에는 ‘심산유곡’이 특선에 오른다. 그리고 관전이었던 국전이 민전으로 이관되면서 개최된 대한민국미술대전에서도 4회의 입선과 함께 특선을 하면서 작가적 역량을 인정받아 입지를 확고히 하게 된다.

그는 홍익대 미술학부 동양화과에서 수학하고 벽천 나상목 선생에게 사사 받았다. 동숭미술관, 서울갤러리, 상 갤러리, 전북예술회관 등에서 개인전을 가졌고 단체전 및 그룹전에 다수 출품했다.

권동철 문화전문 기자 kdc@asiae.co.kr

'한국 화 (동양 화)' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 엄마 마중 /김동성 그림.이태준 동화 (0) | 2013.07.31 |

|---|---|

| [스크랩] 문봉선 / 수묵화 (0) | 2013.07.31 |

| [스크랩] 오관진 (0) | 2013.07.31 |

| [스크랩] 동양화가 말을 걸다 ①② (0) | 2013.07.31 |

| [스크랩] 동양화가 말을 걸다 ③④ (0) | 2013.07.31 |