.

[O2/민화의 세계]

중국 ‘왕상 고사’의 잉어, 효자를 대표하는 상징물로

문자에 담겨 기호화된 효자 그림

얼마 전 고 3 학생이 어머니를 살해한 뒤 8개월간 시체를 방치한 사건이 일어났다. 유난히 높은 교육열이 빚은 현대사회의 비극이란 점에서 이 사건이 우리에게 준 충격은 컸다.

조선 세종 때도 비슷한 사건이 일어난 적이 있었다.

1428년 진주의 김화(金禾)가 아버지를 살해했다. 조선은 효도가 백행(百行)의 근원이라고 보는, 유교를 국가이념으로 채택한 나라가 아니던가. 당시 조정은 이 사건을 매우 심각하게 받아들였다. 깜짝 놀란 세종은 낯빛이 변하면서 자신의 부덕(不德)을 자책(自責)하고는 신하들을 소집해 해결방안을 물었다. 판부사(判府事)인 변계량(卞季良)이 백성들을 교화하기 위해 고려시대 효행록(孝行錄)과 같은 책을 발간해 이를 읽고 외우게 하자고 제의했다.

이 의견이 채택돼 1432년 효자, 충신, 열녀 각 110인의 행적을 그림과 글로 담은 ‘삼강행실도’가 간행됐다.

이를 계기로 ‘속삼강행실도’ ‘이륜행실도’ ‘동국신속삼강행실도’ ‘오륜행실도’ 등 유교이념과 관련된 책의 출판이 이어졌다. 이 책들은 백성을 교화하는 ‘윤리교과서’ 역할을 했다. 18세기에는 이들 책의 영향을 받아 민화도 유교윤리 교육의 한 부분을 담당하게 됐다.

○ ‘효자도’에 담긴 효자이야기

삼강행실도가 간행된 지 400여 년이 흐른 18세기 후반. 효자이야기가 책이 아닌 민화에도 등장하기 시작했다. 민화작가들은 삼강행실도를 비롯한 여러 책에 실린 수백 명의 효자이야기 가운데 대표적인 인물을 뽑아 그림의 소재로 삼는 경우가 많았다.

왕상(王祥), 맹종(孟宗), 황향(黃香), 노래자(老萊子), 윤백기(尹伯奇), 순(舜)임금 등이 그들이다. 삼성미술관 리움이 소장한 효자도는 이 중 왕상, 맹종, 노래자, 순임금 4명의 인물화를 제목과 함께 ‘효(孝)’ 자에 배치한 문자도(文字圖)다.

왕상은 중국 삼국시대 위나라를 이은 서진(西晉) 사람으로 어머니를 일찍 여의고 계모 밑에서 자랐다.

겨울에 계모가 신선한 생선을 먹고 싶다고 하자 그는 강으로 나갔다. 추운 날씨 탓에 강물은 꽁꽁 얼어붙어 있었다. 왕상이 울부짖으니 하늘이 도와 얼음이 녹고 물 속에서 잉어 세 마리가 튀어나왔다.

삼국시대 오나라 때 맹종의 이야기도 비슷하다. 병석에 누운 어머니가 추운 겨울날 죽순이 먹고 싶다고 했다. 죽순을 찾지 못한 맹종이 눈밭에 주저앉아 울부짖자 눈 속에서 파란 죽순이 기적처럼 솟아났다. 이를 캐 요리해 드렸더니 어머니의 오랜 병이 깨끗이 나았다.

초나라 때의 노래자는 어버이를 기쁘게 하기 위해 일흔의 나이에도 색동옷을 입고 일부러 넘어져서는 어린애가 우는 시늉을 하기도 했다.

한나라의 황향은 겨우 아홉 살 나이에 여름에는 어버이의 잠자리에 부채질을 해 모기를 쫓거나 시원하게 했고, 겨울에는 베개와 침구를 몸으로 데워 따뜻하게 했다.

주나라 사람 윤백기는 계모로부터 쫓겨났지만 연잎으로 옷을 지어입고 거문고를 퉁기고 노래하며 어버이를 원망하지 않았다.

순임금은 효자 중에 가장 큰 효자인 대효(大孝)로 칭송받는다. 그의 계모와 이복동생, 그리고 그들의 꼬임에 넘어간 아버지는 순을 죽이려고 두 번이나 계책을 꾸몄다. 순은 기지를 발휘해 두 번의 위기를 모두 넘기고선 평소에 즐기던 오현금을 탔다. 부모와 이복동생을 용서하고 한결같이 사랑한 큰 덕으로 순은 훗날 요임금에 이어 임금에 올랐다.

○ 인물 그림 점차 사라져

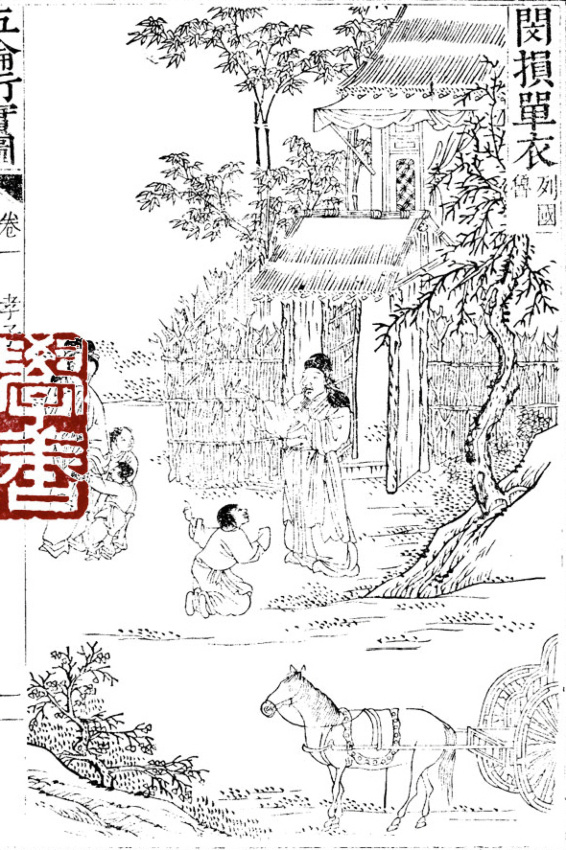

1 ‘왕상부빙’, 세종대왕기념사업회 소장. 왕상이 계모를 위해 잉어를 잡는 장면을 그린 것으로 당시 최고의 화가인 안견이 밑그림을 그렸다.

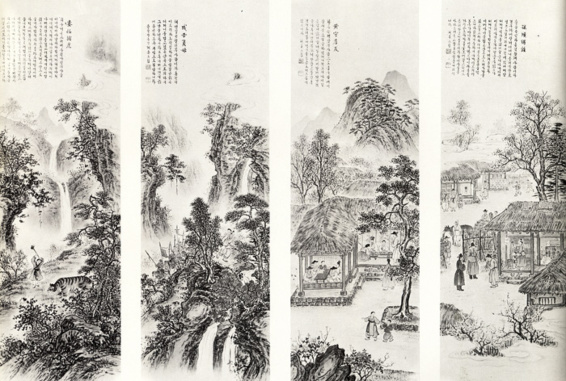

2 ‘효자도’, 18세기 후반, 삼성미술관 리움 소장. 효(孝) 자 안에 왕상, 맹종, 노래자, 순임금 네 명의 효자 이야기를 그린 인물화를 담았다.

3 ‘효자도’, 19세기 후반, 덴리대부속 덴리참고관 소장. 이 그림은 왕상의 잉어, 맹종의 죽순, 황향의 부채, 윤백기의 연꽃 이미지 등에 감미로운 서체를 더해 아름다움을 완성했다.

문자 안에 담긴 인물화는 시간이 흐르면서 점차 기호화되기 시작했다. 19세기 후반에는 효자도 속 인물화가 사라진 대신 효자이야기를 대표하는 상징물들이 문자의 획을 구성하기에 이른다. 일본 덴리대학부속(天理大學附屬) 덴리참고관(天理參考館)에 소장된 효자도는 인물화식 문자도가 어떻게 기호화됐는지를 보여준다.

1획에서 4획까지에는 왕상의 잉어, 맹종의 죽순, 황향의 부채, 윤백기의 연꽃 이미지로 이루어졌고 나머지 획은 감각적인 초서로 그려졌다. 조선시대의 핵심적 유교윤리인 효에 대한 상징이 네 개의 물상으로 압축된 것이다. 이 정도로까지 단순화될 수 있었던 것은 구체적인 인물화 없이도 ‘잉어가 왕상의 이야기이고 죽순이 맹종의 이야기’라는 정도는 사람들 대부분이 알고 있었던 덕분이리라. 그만큼 백성들은 효자도에 깃든 물상만 보면 이내 효성의 마음을 떠올릴 만큼 오랫동안 학습되어 왔던 것이다.

단순화의 추세는 여기서 멈추지 않았다. 급기야 잉어 한 마리가 효자도의 대표적인 상징물로 나섰다. ‘시경’ 300편을 한마디로 요약하면 ‘사무사(思無邪·생각에 사특함이 없다)’라고 했던가.

‘삼강행실도’의 110명, ‘속삼강행실도’의 36명, ‘동국신속삼강행실도’의 742명 등 모두 888명의 효자가 세상에 알려졌지만, 왕상의 잉어 이미지가 전체 효자들을 대표하게 된 셈이다.

유교국가인 조선에서는 친부살해사건을 국가 차원의 국민윤리교육으로 대응했다. 현대사회에서도 친모살해사건과 같은 사회적 병폐를 어디서 어떻게 치유해야 할지 진지하게 고민해야 할 시점인 것 같다. 조선시대 효의 상징인 잉어가 오늘날까지 유효하지는 않을 터. 수갑을 찬 채 외투를 깊숙이 뒤집어쓴 학생의 모습은 보는 이의 가슴을 아리게 만들 뿐이었다.

정병모 경주대 교수(문화재학)

/ 동아

민손단의(閔損單衣)

※ ≪삼강행실도(三綱行實圖)≫의 <효자도(孝子圖)>에 실려 있는 '민손단의'(閔損單衣). "(추운 겨울) 민손(閔損)이 홑옷을 입고 있다"는 뜻.

母在一子寒 母去三子單 (모재일자한 모거삼자단)

"어머니 계시면 한 사람이 떨게 되지만 어머니 떠나시면 세 사람이 고단해집니다"

※ 공자(孔子) 문하의 십철(十哲), 공문십대제자(孔門十大弟子) 가운데 한 사람인 민손(閔損)의 말이다.

민손은 어릴 때 생모를 여의고 계모의 손에 자랐다. 그런데 계모의 학대가 이만저만이 아니었다.

계모는 평소 민손에게 밥도 제대로 먹이지 않았고, 온갖 힘든 일은 모두 민손에게 시켰다. 추운 겨울 자기 소생의 두 아들에게는 두툼한 솜옷을 입히고 민손에게는 솜 대신 갈대꽃(蘆花)을 넣은 옷을 입혔다.

나중에 아버지가 이런 사실을 알고 계모를 쫓아내려 했다. 이 때 민손이 눈물을 흘리며 아버지에게 간청했다는 말이 위의 구절이다.

계모가 있으면 민손 한 사람이 추위에 떨게 되지만, 계모가 쫓겨나고 나면 민손과 두 이복동생까지 세 사람이 어려움을 겪게 된다는 것이다.

민손의 간절한 읍소(泣訴)에 아버지는 뜻을 돌렸고, 계모도 태도를 바꿨다고 한다. 실로 눈물겨운 효성이 아닐 수 없다.

조선 세종 때 집현전 부제학 설순(偰循)이 왕명을 받고 편찬한 ≪삼강행실도(三綱行實圖)≫ <효자도(孝子圖)>에도 민손의 예화가 그림과 함께 실려 있다.

※ ≪삼강행실도(三綱行實圖)≫의 <효자도(孝子圖)>(부분)

※ 근현대 중국화가 진소매(陳少梅)의 <이십사효도(二十四孝圖)> 가운데 노의순모(蘆衣順母: 갈대꽃을 넣은 옷을 입고도 어머니에게 순종하다)이다. 일명 민손단의(閔損單衣: 민손이 홑옷을 입다)라고도 한다.

≪삼강행실도(三綱行實圖)≫는 조선 세종 때 집현전 부제학 설순(偰循)이 왕명을 받고 편찬, 간행했다.

≪이륜행실도(二倫行實圖)≫는 조선 중종(中宗) 때 모재(慕齋) 김안국(金安國)이 경연(經筵)에서 임금에게 시강(侍講)할 때 이륜을 찬술한 뒤 경상도관찰사로 전임하자 사역원정(司譯院正) 조신(曺伸)에게 위탁해 1730년(영조 6) 간행했다. 오륜(五倫) 가운데 장유(長幼)와 붕우(朋友)의 모범 사례를 가려 뽑아 그 행적을 엮었다.

蒙求 / 閔損衣單

*蒙求 / 唐나라 이한(李瀚)이 지은 책

舊注云 閔損字子騫 早喪母 父娶後妻 生二子 損至孝不怠 母疾惡之

몽구구주에 이르기를 민손(閔損)의 자는 자건(子騫)이니 일찍 어머니를 여의었고 아버지는 후처(後妻)를 얻어서 두 아들을 낳았다. 민손(損)은 지극한 효성을 게을리 하지 않았다.

母疾惡之 所生子以綿絮衣之 損以蘆花絮

父冬月令損御車 體寒失靷

계모(母)는 그를 몹시 미워하여 자기가 낳은 아들(生子)에게는 무명솜옷(綿絮)을 입히고 민손(損)에게는 갈대꽃(蘆花) 솜옷을 입혔다

아버지가 겨울날 민손을 시켜 수레를 부리게 했는데 몸(體 팔,다리)이 추워서 수레의 끈(靷)을 놓쳤다 .

父責之 損不自理 父察知之 欲遣後母 損泣啓父曰

母在一子寒 母去三子單

아버지가 이를 책망하자 민손(損)은 스스로 그 사실을 바르게 하지(말하지) 않았다 .그러나 아버지는 사실을 살펴 알고 후처(後母)를 쫓으려고 하자 민손은 울면서 아버지에게 아뢰기를

어머니가 있으면 한 아들이 춥지만(寒), 어머니가 가면 세명의 아들이 홑옷(單)을 입습니다 라고 했다

父善之而止 母亦悔改 待三子平均 遂成慈母

이에 아버지는 그 말을 옳게 여겨 후처를 내쫓지 않았다. 어머니도 또한 뉘우치고 마음을 고쳐서 세아들을 고르게 대하여 드디어 자애로운 어머니가 되었다

絮 솜 서.1. 솜, 헌솜(옷, 이불 따위에서 빼낸 묵은 솜) 2. 솜옷 3. 두건. [동](옷·이불 따위에) 솜[풀솜]을 넣다[놓다, 두다]. 蘆花 갈대꽃

冬月 :음력 11월. 동짓달.

令 : 하여금~하게하다(사역동사).

御 (말이나 수레를) 몰다. 부리다.

靷 가슴걸이 인. 가슴걸이. 마소의 가슴에 걸어 매는 가죽끈.

自理 : 스스로 처리하다. 스스로 부담하다

察知 :두루 살펴서 앎, 두루 살펴서 알다.미루어 명백(明白)히 앎

遣 보낼 견. 내쫓다. 축출(逐黜)함.

啓 열 계. 여쭈다. 고하다. 아뢰다.

單 홑 단. 單衣 한 겹으로 된 옷.

慈母 : 자애로운 어머니. 팔모(八母)의 하나. 어머니를 여의고 난 뒤 자기를 길러 준 서모(庶母)를 이르는 말.

'고서화,민화,문양' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 일월오봉도(日月五峰圖 ) (0) | 2013.08.01 |

|---|---|

| [스크랩] 조선민화박물관 (0) | 2013.08.01 |

| [스크랩] [2]-동양의 미 (0) | 2013.05.04 |

| [스크랩] 단원 김홍도... 풍속화 (0) | 2011.04.03 |

| [스크랩] 단원 김홍도... 풍속화 (0) | 2011.04.03 |