.

전통산수화 현대화 앞장 창운 이열모 화백 회고전

'두타산용추'등 70여점 전시

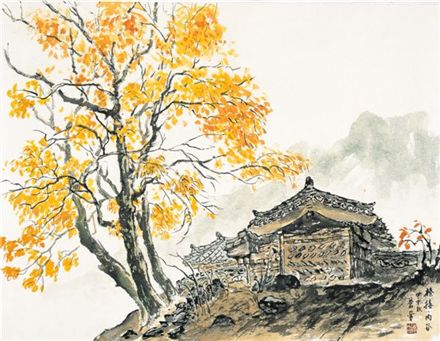

화영동계류(1980). 종이에 수묵담채. 이천시립월전미술관 제공.

한국의 실경산수화를 독자적인 방식으로 개척해오며 전통산수화의 현대화에 앞장선 창운蒼暈 이열모(79) 화백의 팔순 기념 회고전이 열린다. 기존의 실경산수화가 현장에서 밑그림을 그린 후 화실에서 작품을 마무리하는 방식이었다면 이 화백은 현장에서의 완성을 시도한 선구자였으며, 이후 이 같은 방식은 한국화단에 뿌리를 내리게 됐다.

1960년대 초부터 현재까지 50여 년간 한국 실경산수화를 그려온 그의 작품 세계를 조명하는 것은 한국 현대 산수화의 역사를 살피는 자리이기도 하다. '동양예술의 정수'인 산수화를 통해 인물화에서 느끼던 소재의 한계를 뛰어넘고자 했던 화백은 1970년대부터 사찰과 같은 전통 목조건축을 화폭에 재현하기 시작했다.

70년대 후반부터 80년대까지 전국을 두 발로 걸으며 아름다운 산천과 소박한 시골의 경관 등을 본격적으로 화폭에 담아냈다. 90년대부터 현재까지 밝은 채색과 한층 대담해진 수묵의 필치로 보다 시적이고 서정적인 산수화를 완성해가고 있다. '두타산 용추' '상팔담' '계룡산록설경' 등 이 화백의 주요 작품 70여 점이 전시된다. 11월 4일까지 이천시립월전미술관과 10월 18일부터 28일까지 서울 삼청동 월전미술관에서 열린다. (031)637-0033 / 한국

권동철의 그림살롱

한국화가 이열모ㅣ자연에는 오묘한 진선미 이치가 있다

서울 종로구 팔판동 한벽원미술관에서 만난 팔순의 창운(蒼暈) 이열모(李烈模) 화백은 회색정장에 밝은 그레이 스트라이프 넥타이가 차분하면서도 지적 이미지를 물씬 풍겼다.

“야단스럽게 예술을 내세우는 편이 못되는 나는 소박한 자연주의자”라는 그는 화업 60여년 감회를 “자연의 한 모퉁이를 그리고 있지만 그 세계서 오묘한 진선미를 느낀다”라고 말했다.

1950년대 초반 대학시절 월전 장우성(張遇聖)으로부터 그림을 배우고 인물화가로 화단에 모습을 드러낸 그는 60년대에 스승 심산 노수현(盧壽鉉)의 관념적인 표현방식을 거쳐 70년대 초까지 사생현장에서 바로 그림을 완성하는 방식을 도입해 사찰이나 전통 목조건축 표현에 주력했다가 차츰 한국의 산수쪽으로 시야를 확장해 나갔다.

80년대 운율 넘치는 묵선의 시골경관과 90년대에 서정적 감수성이 짙은 작품들을 선보이다 2007년 미국으로 이주하게 된다. 한국 산천과 다른 LA에서 검은 묵선과 담청색 위주의 추상적 산수화를 최근에 보여주고 있다.

그는 후학들에게 “내 것을 한답시고 하는 것이 우러나오는 것이 아니라 눈요기로 가는 경향이 짙다”며“정신세계에 터 잡고 있는 순수 우리 것에 눈 돌리고 ‘나’에게서 자연스럽게 우러나오는 작품을 해 주었으면 한다”라고 당부했다. 화백에게 ‘그림은 무엇인가’라고 묻자 “나의 인생을 그리는 것이니 인생노트”라고 요약했다.

한편 한국화가 이열모 작가는 서울대 미대 회화과 및 동대학원을 졸업하고 미국 조지워싱턴대와 하워드대학원에서 회화를 전공했다. 성균관대 사범대학장 겸 교육대학원장을 역임했다.

한국화가 이열모…‘실경산수화의 吟味’연작

한국화가 이열모 l 소박한 자연정신 맑은 꿈의 요람

정송노씨산방, 65x130㎝ 종이에 수묵담채, 1990

“탁류에 쓸리지 않고 고독하지만 맑은 꿈을 가질 수 있었다”며 시골서 자란 유년시절을 회고 한 이열모 화백. 여든의 그는 “그림을 그리지 않았다면 각박한 세상에서 인생을 낭비했을 수도 있었을지 모른다. 우리 산천에는 현실의 속진(俗塵)을 걷어 낼 수 있는 지혜가 스며 있다”고 전했다.

삶의 시간을 몸으로 견인하겠노라며 지천명 나이에 아무런 연고도 없는 두메산골을 친구는 찾아들어갔다. 벗을 만났으나, 진흙 바른 스러져가는 헛간 뜨락에 고즈넉하게 앉아 티끌 한 점 없이 드높은 하늘아래 무리지어 곧게 선 소나무와 주황으로 물든 감을 물끄러미 바라만 볼 뿐이었다. 그때 친구의 감빛 얼굴 주름위로 감흥에 젖은 잔잔한 희열이 언뜻 보였다.

등짝 서늘한 저녁바람이 수북 쌓인 낙엽 속을 파고든다. 비탈의 텃밭은 허무처럼 텅 비어 쓸쓸하다. 그러나 농부는 아는 것이다. 거룩한 생명을 품고 다함없는 헌신으로 불사른 까칠한 대지의 맨 얼굴임을. 또 어느 한 날 싸락눈이 매몰차게 빈들 마른 흙 위로 투두둑 쏟아지면 마침내 잎들은 산산이 흩어진다는 것을. 그러나 그 완전한 부서짐은 얼마나 놀라운 부활의 밑거름이었던가.

수수한 가지에 진홍의 과실이 주렁주렁한 감나무가 담박한 자태로 정취(靜趣)에 젖은 길손을 불러 세운다.

“가을이면 그렁그렁 매달아놓은 붉은 눈물 바람결에 슬쩍 흔들려도 보는 것이다/저를 이곳에 뿌리박게 해놓고 주인은 삼십년을 살다가 도망 기차를 탄 것이 그새 십오년인데…/감나무 저도 안부가 그리운 것이다”<이재무 시, 감나무>

이열모, 청운고색, 1973, 162x112cm, 종이에 수묵담채

낮은 야산의 한 모퉁이가 황토 속살을 벌겋게 드러낸 채 수직으로 깎긴 비탈진 경사를 드러냈다. 이 위태로운 상황에서도 소나무들은 견고한 뿌리들의 결속으로 꼿꼿하다. 풀과 뿌리가 서로 엉켜 맨 흙을 덮어나가는 검게 그을린 띠를 바라보며 자신의 존재를 지켜나가는 뜨거운 영혼의 열정이 숭고하기만 했다. 산다는 것….

매일 저 맨살의 비탈을 여린 줄기들이 몸으로 감싸야 흘러내리는 흙을 막을 수 있는 것처럼 생(生)은 그렇게 절박한 순간의 연속이런가. 그러나 이 가파름에 직면한 위기를 딛고 사철 푸름을 유지하는 것이야말로 겨레혼을 지켜온 민초들의 위대한 정신이 아니겠는가.

내곡리의 가을, 49.5x61.5㎝, 2004

산사 가는 길목. 지붕이 있는 우아한 아치 다리너머 나뭇잎들이 정염(情炎)처럼 타들어간다. 다리를 건너는 자와 되돌아오는 나그네. 또다시 계곡을 타고 내려오는 찬바람, 졸졸졸 흘러내려가는 물줄기가 편력((遍歷)의 시간을 낳는다. 뜨겁던 여름날 표연(飄然)히 떠돌던 부르튼 발을 담근 중년이 황홀한 경치 속에 향수를 달래듯 콧노래를 흥얼거릴 때 무심한 듯 가을은 깊어가고 있었다.

한국화가 창운 이열모 팔순기념회고전, 18일부터 한벽원미술관에서

한국 전통 실경산수화의 맥을 이어온 한국화단의 원로일 뿐만 아니라 월전 장우성 생전에 50여 년 간 끈끈한 사제관계를 지속하며 월전미술관의 건립에도 중요한 역할을 한 창운(蒼暈) 이열모(李烈模, 1933∼)화백의 팔순기념회고 ‘자연에 취한 한세상’展이 열린다.

고가(古家), 47x70㎝ 종이에 수묵담채

화백은 한국의 전통산수화가 현대화하는데 있어서 중요한 역할을 한 인물이다. 그는 1960년대 초부터 현재에 이르기까지 50여 년간 한국의 실경산수화를 독자적인 방식으로 개척해왔다. 현장에서 밑그림을 그린 뒤 화실에서 작품을 마무리하는 기존의 방식이 아닌, 사생 현장에서 직접 붓과 화선지로 작품을 완성하는 방식은 당시 처음 시도되었으며 이후 한국화단에 뿌리를 내리게 되었다.

갑사의 가을, 48x72.7㎝, 1970년대 후반

이번 전시는 팔순을 기념하는 시의성에 따라 수십 년에 걸친 그의 예술세계를 돌아보기 위해 마련되었다. 1970년대부터 2012년까지 75여점의 작품들을 선보이기 때문에 어느 정도는 작가의 맥((脈)을 볼 수 있는 기회가 될 것이다.

화백은 “좀 더 많은 작품들을 선보이고 싶었으나 중요한 것은 남의 손에 있는 작품이 많아 모두 빌릴 수는 없는 것이었다. 그러나 일부는 작품은 빌려와 전시에서 관람 할 수 있다”라고 말했다.

군선(群船), 1994, 97x180cm, 종이에 수묵담채

“자연이 주는 감동에 순응하는 그림을 그린다”는 그는 “나의 정신적 배경은 유교적 전통과 어렸을 때부터 어머니의 영향으로 받은 기독교적 윤리관이다. 근검절약이 몸에 밴 선비적인 삶을 몸소 실천하신 아버님은 시조를 좋아하셨는데 그런 영향인지 나도 한국적 풍류를 체질적으로 물려받아 삶 속에 묻어 있다”고 밝혔다.

송광사 서편, 46x68.5㎝, 2004

“그림을 그리면서도 여행과 독서와 음악을 좋아하는데 작업할 때 말러 교향곡과 특히 베토벤 9번 교향곡 '합창', 바흐 첼로 무반주곡 등을 즐겨듣고 음악과의 정신적인 충만한 교감을 즐긴다”라고 했다.

두타산 용추, 2000, 162x112cm, 종이에 수묵

“사생은 생의 모든 것을 함축한 인생노트인 셈이다”는 화백은 “노자의 무위 사상을 좋아한다. 이 또한 소박한 사상과 다르지 않을 것이라 여긴다. 아울러 장자의 구만리를 날아가는 새가 있듯이 광대무변한 탁 트인 초현실적 세계의 철학이 매력 있고 이 둘을 동경하고 있다“고 밝혔다.

상팔담, 2006, 92x124cm, 종이에 수묵담채

한국화가 창운 이열모〈Changwoon Lee Yul-mo〉 작가는 충북 보은에서 태어났으며 서울대 미대 회화과 및 동대학원을 졸업하고 미국 조지워싱턴대와 하워드대학원에서 회화 전공했다. 성균관대 사범대학장 겸 교육대학원장을 역임했다. 동산방(서울), Vision Art Hall(미국 LA) 등지에서 개인전을 가졌다.

고성죽정리 설경, 1992, 90x146cm, 종이에 수묵담채

한편 화백의 이번 아홉 번째 개인전은 서울시 종로구 팔판동 한벽원미술관(서울 월전미술관)에서 18일부터 28일까지 열린다. (02)732-3777

수묵화 [새우] 1점. 종이에 수묵, 가로 60cm × 세로 34.5cm.

이열모 산사. 종이에 수묵담채, 가로 45.5cm ×34.5cm.

중국 두전토호고가, 1995

내소사(內蘇寺) 1973 49 X 68 종이에 수묵담채

서애재(西厓齎) 1975 98 X 125 종이에 수묵담채

비목(碑木) 1979 67 X 96 종이에 수묵담채

월유봉(月留峰) 1993 58 X 97 종이에 수묵담채

의상대義湘臺, 1980 48X70cm 종이에 수묵담채, Ink on paper tint.

계룡산 53 X 97cm, 재료;종이에 수묵담채

거제도 해금강 53 X 97 종이에 수묵담채

'한국 화 (동양 화)' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] [O2/민화의 세계] 삼국지연의도 (0) | 2013.07.31 |

|---|---|

| [스크랩] 죽리관(竹里館).왕유 (王維) / 조정육 (0) | 2013.07.31 |

| [스크랩] 이백 촉도난(蜀道難) / 조정육. (0) | 2013.07.31 |

| [스크랩] 강희안의 ‘고사관수도(高士觀水圖)’ (0) | 2013.07.31 |

| [스크랩] 구양수(歐陽脩) 추성부(秋聲賦) / 조정육 미술사가 (0) | 2013.07.31 |