.

[손철주의 옛 그림 옛사람] [21] 세월을 탓하지 말라, 大義는 망설일 수 없는 것 호피(虎皮) 깔개에 앉았는데도 호랑이 등에나 올라탄 듯이 당당한 사나이다. 비록 죽은 놈이지만 호랑이가 그의 발아래에 머리를 잔뜩 조아린 꼴이다. 그는 떳떳하고도 날카롭다. 눈은 앞을 노려보며 부라렸고, 귓불은 뺨 뒤로 숨어 역삼각형 얼굴이 더 매섭다. 짙푸른 관복(官服) 차림과 공수(拱手)한 자세가 모난 구석을 도리어 감싸주는 구실을 한다. 누굴까, 이 사내는. 그림 속에 그의 정체가 적혀 있다. '충민공(忠愍公) 임장군(林將軍)'. '임 장군'이란 바로 조선 인조 때의 무신 임경업(林慶業·1594~1646)이다. '임경업 초상' - 작자 미상, 비단에 채색, 150.2×91.5㎝, 19세기, 국립중앙박물관 소장. 임경업의 생김새를 더 뜯어보자. 눈시울은 위로 뾰족하고 콧대는 다릿기둥처럼 단단하다. 얇고 가는 입술은 쌀쌀한 기색을 띤다. 수염은 흉배(胸背) 가운데로 늘어질 만큼 길렀고, 웃자란 눈썹 털 서너 개가 눈두덩을 찌르고 있다. [손철주의 옛 그림 옛사람] [22] '18년 영의정' 비결은… 희로애락 감춘 낯빛에 담겼소 '황희 초상'… 작자 미상, 비단에 채색, 84.2×57.8㎝, 조선 후기, 서울역사박물관 소장. 보관 상태가 좋지 않아 물감이 벗겨지고 바탕에 얼룩덜룩 때가 묻은 작품이다. 얼핏 보면 오래된 초상화 같다. 정작 그려진 시기는 조선 후기다. 다만 초상의 주인공은 그보다 훨씬 이전 사람이다. 복색으로 따져 15세기 무렵이 맞다. 담홍색 관복을 입었는데 깃의 너비가 좁고, 흉배가 없던 시절이라 서대(犀帶)만 둘렀다. 오사모(烏紗帽)도 이른 시기의 형태다. 윗부분이 낮고, 좌우 뿔의 폭이 좁으면서 아래로 처졌다. 누구인지 알려주는 붓글씨가 그림에 남아 있다. 몇 자 지워졌지만 호(號)가 있어 얼른 짐작된다. '방촌(尨村) 황선생'. [손철주의 옛 그림 옛사람] [23] 사람 일은 얼굴에 새겨지고, 세상엔 거저먹는 일 없다 '장만 초상' - 작자 미상, 비단에 채색, 240×113㎝, 17세기, 경기도박물관 소장. 이 초상화를 보는 이라면 누구나 모자 아래 시커멓게 그려놓은 곳으로 눈길이 가게 돼 있다. 다른 데도 아니고 얼굴에 저게 뭘까. 알겠다. 큼지막하게 한쪽 눈을 가린 것은 안대(眼帶)다. '필요한 걸 미리 갖춘다'는 뜻인 우리말 '장만'은 그에게서 나왔다는 속설이 있다. 그만한 까닭이 충분하다. 장만의 일생은 왜란과 호란을 다 거쳤는데, 고비마다 군사전문가로 변방을 잡도리하며 뼈 빠지게 대책을 올렸다. '풍파에 놀란 사공 배 팔아 말을 사니/ 구절양장(九折羊腸)이 물도곤 어려워라/ 이후란 배도 말도 말고 밭 갈기만 하리라.' 배를 몰든 말고삐를 잡든, 세상에 거저먹는 일이 없다. 밭 갈기인들 편하랴. 사람 일은 얼굴로 가서 새겨진다. * 九折羊腸 아홉 번 꺾어진 양의 창자라는 뜻으로, ①꼬불꼬불한 험한 길 ②세상(世上)이 복잡(複雜)하여 살아가기 어렵다는 말 [손철주의 옛 그림 옛사람] [24] 이 그림이 스님 초상화라고?… 꼭 얼굴을 보아야만 보았다고 하겠는가 '환월당 진영' - 작자 미 상 , 비단에 채 색, 120.7×70.7㎝, 1881년, 선암사 성보박물관 소장. 이 그림은 초상화다. 아니, 얼굴이 안 나오는 초상(肖像)도 있는가. 의아한 사람은 화면 가운데를 보면 고개를 끄덕일 테다. 사각형 테두리 모양은 위패(位牌)인데, '환월당대종사진(幻月堂大宗師眞)'이라고 적혀 있다. 풀이하면 '환월당이라는 법호(法號)를 가진 큰스님의 진영(眞影)'이다. 절집에서는 초상을 흔히 '진영'이라 칭한다. 화가는 얼굴 대신 이름만 가지고 초상화를 그린 셈이다. '헛된 몸으로, 헛된 세계에 나타나, 헛된 설법으로, 헛된 중생을 제도했도다.' 헛되고 헛되다니, 무례하게도 제자가 스승을 욕보이자는 뜻인가. 천만에, 산(山)은 산이면서 산이 아니기도 한 것이 선가(禪家)의 어법 아니던가. 헛됨으로 참됨을 가르칠 요량이다. [손철주의 옛 그림 옛사람] [25] 고주망태 酒暴들은 늘 골칫거리였다 김후신 '대쾌도' - 종이에 담채, 33.7×28.2㎝, 18세기, 간송미술관 소장. 때는 가을, 나무 잎사귀에 단풍이 슬슬 물들어간다. 무대는 숲길, 아름드리나무들 사이로 개울이 졸졸 흐른다. 그런데 느닷없이 왁자한 소리가 들리나 했더니 이 무슨 난장판인가. 고주망태가 된 술꾼들이 서로 뒤엉켜 엎어지고 자빠지고 수선스럽기 짝이 없다. 그것도 벌건 대낮에 말이다. 갓 쓰고 도포 입은 차림새는 버젓한 반촌(班村) 사람들인데 행실은 도무지 꼴불견이다. 뭣들 하는 꼬락서니인지 하나하나 뜯어보자. '좋은 술 마시고 은근히 취한 뒤(美酒飮敎微醉後)/ 예쁜 꽃 보노라, 반쯤만 피었을 때(好花看到半開時).' 이 좋은 양생법(養生法)을, 술꾼들이여, 어찌 그리 모르시는가.

임경업은 병자호란 당시 붙들려가던 백성들을 구출한 영웅이었고, 청(淸)에 맞서 명(明)을 도와 나라 밖으로 용맹을 떨친 장수였다. 고집스레 대의와 명분을 좇았던 그의 말년은 불운했다. 역모에 가담했다는 누명을 쓴 그는 형장에서 스러졌다. 그의 불우한 이미지는 후대의 가슴에 남아 소설로 각색되었고, 무속에서는 수호신으로 등극했다.

무엇보다 탁자 위의 기물(器物)들이 흥미롭다. 왼쪽에 사자처럼 생긴 것은 산예(狻猊)다. 용(龍)의 아들인 이 녀석은 불과 연기를 좋아한다. 그래서 향로 장식에 맞춤하다. 아닌 게 아니라 입에서 파르스름한 향을 뿜고 있다. 꽃병에도 동물이 새겨져 있다. 도마뱀을 닮은 석룡(蜥龍)이다. 석룡은 싸움을 무척 즐긴다. 병에 꽂힌 것은 소나무·대나무·매화인데, 문인들이 흔히 일컫는 '힘든 세월을 건너가는 세 벗'에 해당된다. 문(文)과 무(武)의 상징을 슬며시 초상화 주인공에 끼워넣은 셈이다. 위인을 기리는 마음씨가 정성스럽다.

요즘으로 치면 액션영화에나 나올 만한 분장인데, 조선시대 초상화에 저리 버젓하게 등장하니 신기할 따름이다. 이분, 이력이 만만찮은 어른이다. 인조 때 팔도도원수(八道都元帥)로 병권(兵權)을 오래 잡아 국방과 안보에 관한 식견이 남달랐다. 그는 장만(張晩·1566~1629)으로 형조판서와 병조판서도 지냈다.

장만이라는 이름이 생소한가. 그의 사위가 병자호란에서 주화파로 나섰던 최명길(崔鳴吉·1586~1647)이다. 그래도 고개가 갸웃해진다면 그의 이름을 소리 내 읽어보라.

그런데 눈은 무슨 일로 탈이 났을까. 그는 이괄의 난을 평정하다 병든 몸을 혹사하는 바람에 실명했다. 그 일로 장만은 1등 공신이 됐고, 조정은 그에게 이 초상화를 헌정했다.

초상화는 꽤 고식(古式)이다. 푸른색 관복에 붙은 흉배가 앞가슴을 덮을 만큼 큰데, 수 놓인 공작 한 쌍이 그의 1품 품계를 알려준다. 바닥의 꾸미개는 화려한 기하학적 문양이다. 정작 장만의 얼굴은 시난고난한 흔적이 또렷하다. 가까이서 보면 마마 자국을 뒤집어썼고, 턱으로 내려오는 선이 가파르며, 수염 올올이 성기다. 수(戍)자리의 고역이 길어선지 홀쭉한 낯이다.

장만이 지은 시조가 있다.

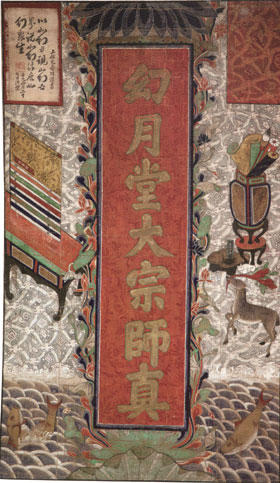

큰스님이 무슨 면목(面目)이 없어서 그랬을까. 물론 아니다. 모든 상(相)이 다 허깨비라서 상(像)을 그리지 않았다. 마침 스님의 법호에도 '허깨비[幻] 같은 달[月]'이 들어 있다.

환월당(1819~1881)은 법명이 '시헌(時憲)'이다. 그는 전라도 순천에서 태어나 선암사로 출가했다. 3년 동안 문 닫아걸고 법화경만 파고들어 마침내 달통했다는 학승(學僧)이다. 모르는 게 없어 그의 설법은 명료했고, 따르는 후학이 늘 도량에 넘쳐났다.

숨은 그림 찾듯이 배경을 요모조모 뜯어보자. 거기에 환월당의 구도(求道)가 들어 있다. 등용문을 상징하는 잉어 두 마리가 물살을 박차고, 신성한 사슴이 상서로운 영지를 입에 물었다. 오른쪽 필통에 붓과 두루마리가 잔뜩 꽂혀 있는데, 왼쪽 서안 위에는 첩첩이 쌓아올린 법화경이 보인다. 그의 학구적인 이력이 민화(民畫)풍의 장식과 아귀가 착착 들어맞는다.

그림 왼쪽 맨 위에 환월당을 기리는 글이 있다. 그의 제자인 원기(元奇)가 지었다. 법호에 나오는 '환(幻)' 자를 운율 삼아 쓴 내용이 웅숭깊다.

이 그림은 묻는다. '스님의 모습을 꼭 봐야만 스님을 알겠는가.' 보아야 아는 자는 보여줘도 모른다.

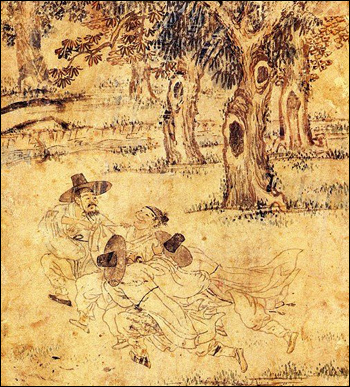

가장 골칫덩이는 가운데 사람이다. 망건 위로 상투가 아예 수세미가 된 작자다. 그는 벌써 정신 줄을 놓았다. 갓은 어디서 벗겨졌는지 없고, 대자(大字)로 쓰러지며 고래 고함을 지른다. 술 취한 패거리가 해대는 수작은 예나 지금이나 똑같다. 그 때문에 낭패를 보는 쪽은 덜 취한 이들이다. 앞사람이 손목을 잡아끌지만 해롱대는 놈은 누구도 못 당한다. 곁에서 겨드랑이를 부축해도 악다구니 쓰며 버티면 도리가 없다. 뒷사람은 온 힘을 다해 등을 받쳐주다가 제풀에 고꾸라질 판이다. 가을의 적막을 깨는 취객(醉客)의 소란에 나무들이 다 놀랐다. 줄기에 크게 파인 자국이 마치 휘둥그런 눈처럼, 딱 벌어진 입처럼 보인다.

이 그림을 그린 이는 조선 영·정조 때의 화가 김후신(金厚臣)이다. 그는 술 마신 뒤끝이 볼썽사나운 양반들을 풍자했다. 제목은 '대쾌도(大快圖)'라고 했지만 남이 보면 불쾌(不快)한 장면이다. 김후신이 활동했던 영조 시절은 금주령이 엄혹했다. 벼슬아치가 술 취했다는 이유 하나로 임금이 그의 목을 베어버리기도 했다. 몰래 술 마시다 들켜서 귀양살이 떠난 이도 속출했다. 요즘 주폭(酒暴)이 들으면 오금이 저리겠다.

상쾌한 주도(酒道)는 정녕 찾기 어려운 것인가. 중국 송나라의 학자 소옹(邵雍)이 읊은 시에 귀를 기울여 보자.

'한국 화 (동양 화)' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 이명기. 송하독서도(松下讀書圖) / 고연희의 옛 그림 속 인물 (0) | 2013.07.31 |

|---|---|

| [스크랩] 추흥(秋興).두보 (杜甫) / 조정육 미술사가 (0) | 2013.07.31 |

| [스크랩] 이인문 ‘강산무진도(江山無盡圖)’ / 고연희의 옛 그림 속 인물에 말을 걸다 (0) | 2013.07.31 |

| [스크랩] 김득신(金得臣) 출문간월도(出門看月圖)/ 고연희의 옛 그림 (0) | 2013.07.31 |

| [스크랩] 풍설야귀인(風雪夜歸人) 최북(崔北) / 조정육. (0) | 2013.07.31 |